在潮汕的土地上,两根钩针、一团棉线,编织出的不只是精巧花纹,更是几代人镌刻在时光里的生活印记,萦绕在心头的文化乡愁。近期,淑德书院“凤凰花开”学科交叉融合项目之“钩织芳华·科创巧艺”手钩花技艺调研传播项目团队,以跨学科视角开启了一场关于匠心与传承的寻访之旅。

通过对话手钩花领域的坚守者——揭阳鸿宇毛织有限公司负责人林楚华女士、潮汕手钩花服饰制作技艺非遗传承人林淡辉女士及其女儿林延庞,我们在倾听中见证女性力量在岁月中的流转与绽放,在技艺的脉络里探索学科融合的可能,在实践中深切体悟书院“认识自己以健全人格,认识世界以服务社会”的宗旨。

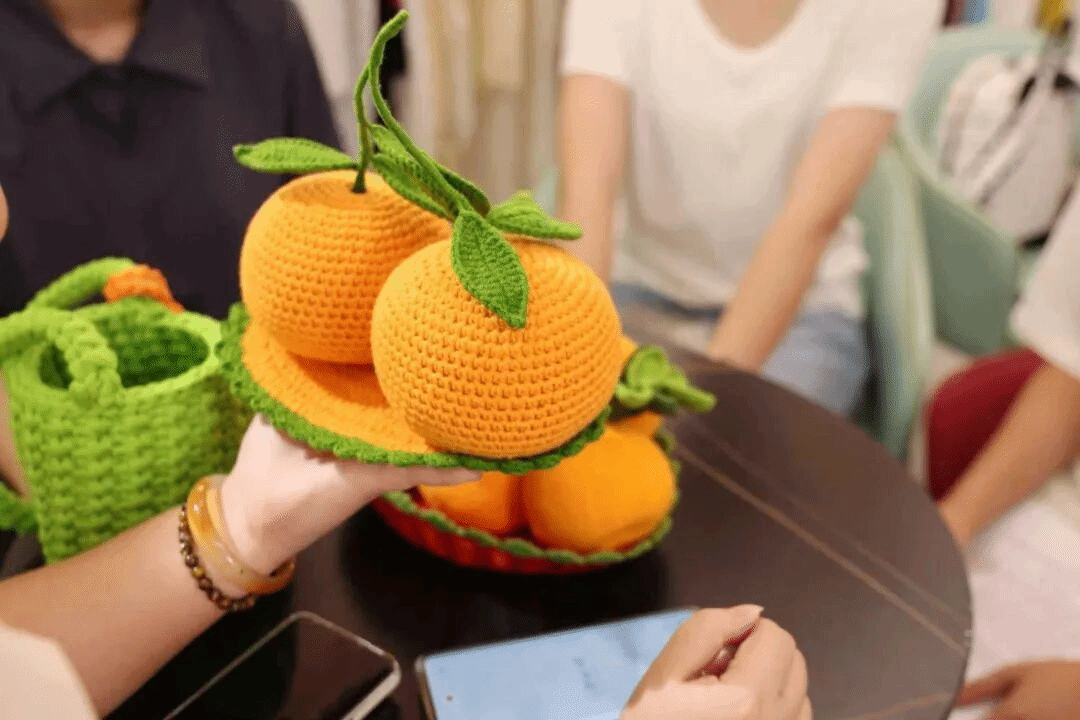

手钩作品展示

一、产业的黄金时代:经济支柱与精神共鸣的共生

在潮汕手钩花产业的黄金时代,这门技艺既是支撑地方经济的重要力量,也承载着潮汕女性的精神价值,林楚华与林淡辉母女的经历正是这段历史的生动注脚。

从经济维度上来看

林楚华的揭阳鸿宇毛织有限公司曾迎来“一年四季订单不断”的盛景,从业者超万人,单批订单最高达23万件,还为美国百年老品牌、明星服饰供货,在全球价值链中占据独特地位;而林淡辉作为当时的手钩花从业者,也深度参与这波产业浪潮,与无数潮汕女性一起,通过指尖的钩织为家庭赚取收入,成为产业繁荣的一份子。

盐鸿手钩花服饰制作技艺非遗传承人林淡辉女士

从精神上来看

这一时期的手钩花为女性赋予了超越“家庭主妇”的身份意义:林楚华的工厂让乡村女性从“围着灶台转”走向“家庭经济贡献者”,用劳动实现经济独立;林淡辉也在钩织中体会到“创造价值”的成就感,这种“双手赚钱、支撑家庭”的共同记忆,让手钩花成为一代潮汕女性自我认同的精神纽带。

揭阳鸿宇毛织有限公司负责人林楚华女士

二、产业的衰退:坚守中的意义重构

在美国关税冲击、人工成本攀升、机器替代压力持续加大的多重困境下,手钩花产业日渐式微,但在如林楚华、林淡辉母女等人的执着坚守下,这门传统技艺逐渐在逆境中焕发生机,生长出新的时代意义。

坚守体现在对人的“价值”的延续

林楚华的坚守体现在对“人的价值”的延续:产业虽不如往昔,她的工厂仍为不愿外出打工的女性提供居家钩织的机会,让手钩花成为“柔性就业”的载体——既能兼顾家庭,又能获得收入;更重要的是,指尖专注的钩织让许多人暂时抛开生活琐事,完成作品的成就感成为心灵疗愈的出口,“有事可做、有价值可寻”的状态,超越了经济收入本身的意义。

林淡辉的女儿林延庞女士

手钩花的“文化重量”

作为盐鸿手钩花服饰制作技艺的非遗传承人,林淡辉在产业衰退期的坚守也赋予这份传承以沉甸甸的文化重量。她将钩织从“谋生手段”转为“文化责任”,即便订单减少,仍坚持手工制作,因为“手钩花的灵动感是机器替代不了的”;而她与女儿林延庞也发现,钩织过程的“慢”与“专注”,在快节奏时代成为独特的疗愈方式,许多人通过学习钩织缓解压力,让这门技艺在精神层面的意义愈发凸显。

三、非遗新生代:创新实践与传承蓝图

面对产业转型,林楚华与林淡辉母女以不同方式探索创新与传承的路径,共同勾勒着手钩花的未来。

传承与教学

林楚华计划开班系统传授技艺,她认为“手法不算难,难的是沉下心来做”,希望通过标准化教学让更多人掌握这门手艺;林淡辉与林延庞则更注重“活态传承”,她们设计贴合年轻人喜好的作品、售卖材料包并配套教程,让初学者能轻松参与,还将手钩花带入校园、赛场,用体验式教学打破“传统技艺高深难懂”的印象。

创新与推广

林楚华的工厂尝试结合现代审美改良设计,让手钩花更贴合当下服饰需求。林淡辉母女则推动“跨界融合”:产品定位从“实用”转向“艺术”,融入现代设计元素;生产上采用“手工为主,机器辅助”,既保留手工温度,又提高效率;传播中,她们挖掘手钩花的潮汕文化基因,通过历史故事引发共鸣,还借助青年力量扩大影响力,让非遗从“博物馆标本”变为融入日常生活的“活态文化”。

现场讨论

无论是林楚华的“技艺普惠”,还是林淡辉母女的“跨界破圈”,都指向同一个目标:让手钩花在坚守传统的同时,接得住时代的脉搏,让这门指尖技艺在传承中永远鲜活。

四、调研手记:技术与人文碰撞的思考

调研中,“机器与手工的博弈”成为跨学科讨论的焦点。林楚华坦言“机器或许会慢慢替代很多手工”,而林淡辉坚持“手工有机器无法复制的灵动感”。这一矛盾引发我们思考:从工科视角,如何通过技术改良让机器更贴近手工的“灵动性”?从美学与哲学层面,手工制作的“温度”与“唯一性”,是否正是对抗工业化同质化的核心价值?

这种思考推动我们尝试融合工科与人文的优势:或许可以用技术辅助手工技艺,同时通过新媒体传播手工制作的“慢美学”。跨学科的价值,正在于让技术服务于人文,让传统借力于创新。

项目组成员感言

陈佩君:

在此次调研中,我深受触动。钩花这一传统技艺,承载着潮汕地区的文化记忆,曾经是众多家庭妇女赚取家用的途径,如今面临着传承与发展的新挑战。林楚华女士凭借一双巧手和过人胆识,创办毛织公司,其公司秉持高质量、优服务理念,产品远销海外。她帮助乡村女性实现增收致富,也为解决农村留守妇女就业问题提供了新思路。林淡辉等非遗传承人努力坚守,积极探索传承路径。但手钩花行业仍存在产品同质化、创新不足、市场推广难等困境。尽管挑战重重,但随着国家对传统手工艺扶持力度加大,以及年轻一代对传统文化兴趣渐浓,手钩花行业也会迎来新机遇。未来,期待看到手钩花行业在传承中创新,在创新中发展,让这门技艺绽放新光彩。

张梓薇:

在与林淡辉母女、林楚华女士探讨之后,我对传统手工艺品有了不一样的理解。手钩花能大量出口欧美,足见国外对这类传统技艺的欣赏,但行业里的问题也很明显:从业者收入不高、国内大众了解不多、国内销售路子难打开。这让我明白,守护传统不能只停留在嘴上。我们年轻人或许可以试试用新媒体让更多同龄人认识手钩花,用新想法帮这门老手艺走进年轻市场。在传统与现代的融合里,年轻人的创意和责任感,可能正是让这指尖技艺站稳脚跟的重要力量。

从揭阳到澄海,他们的故事像缕缕不同的丝线,共同编织出潮汕手钩花的过去与未来。林楚华女士让我们看见,一门技艺如何支撑起万千家庭的希望,如何让女性在锅碗瓢盆之外找到自我价值;林淡辉母女则让我们相信,非遗传承从来不是孤军奋战,母女接力、代际对话,能让古老技艺焕发新生。这次调研让我们深刻体会到,传承不只是手艺的传递,更是精神的延续。这些女性用双手创造价值、用热爱守护文化,本身就是“她力量”最鲜活的诠释。

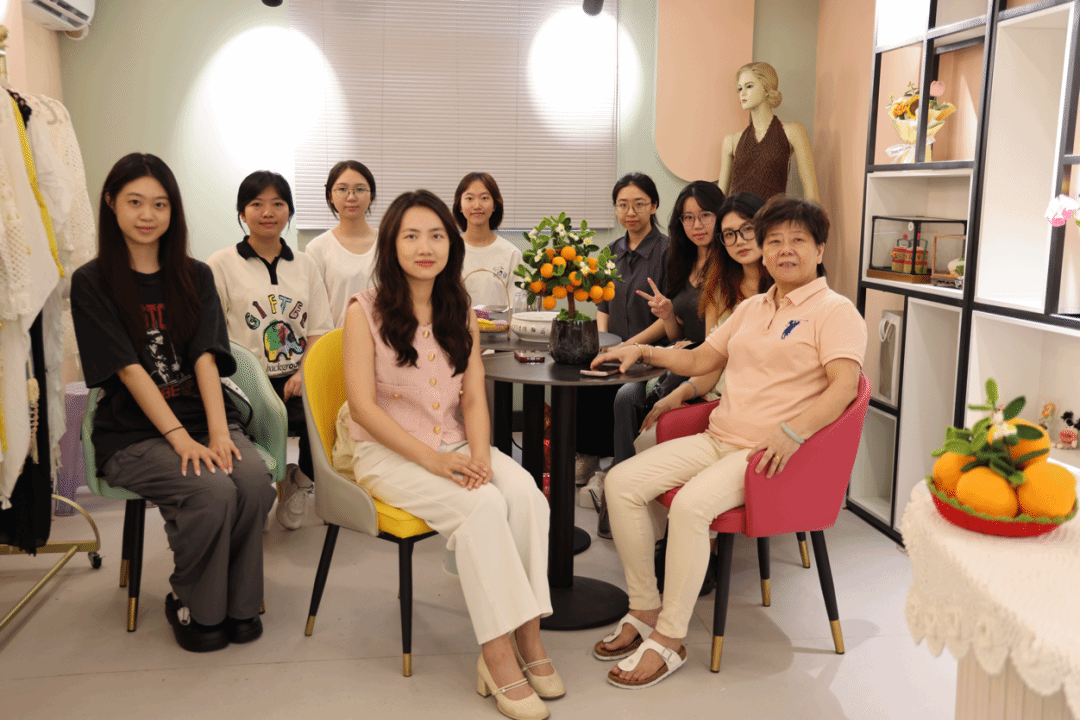

调研成员与林楚华女士(右四)合照

调研成员与林淡辉女士(右一)合照

钩针挑起的不只是棉线,更是一份沉甸甸的责任。未来,我们将继续践行“服务社会”的理念,通过跨学科融合助力手钩花技艺的传播与传承,让更多人听见这指尖技艺的故事,将“她力量”写入手钩花技艺传承的未来,让坚守者不孤单,让传承者有力量。

文字:薛桂萍 王茵茵

图片:张梓薇 刘豆豆