为深入挖掘乡村历史文化底蕴,传承弘扬地方特色文化,6月30日至7月4日,汕头大学文学院“揭岭新绎”村志编撰队在辅导员郭乃伟的带领下,怀揣着对乡土寻根的情怀与赋能乡村振兴的责任,赴龙潭镇团结村,开展了为期五天的暑期“三下乡”社会实践活动暨“百千万工程”突击队行动。

初探村镇焕新颜

在乡村振兴发展战略持续深入推进下,团结村的旧日容颜焕发着时代的光彩。7月1日上午,调研活动伊始,突击队走进团结村,与刘文岁等村民围坐交谈,以深度访谈的形式了解团结村这几十年的发展与变化。在村民的回忆中,曾经泥泞的村路、昏暗的夜晚,随着扶贫工作的推进逐渐成为历史。路灯次第亮起,水泥路蜿蜒进村,基础设施的完善让村民的生活更为便捷。乡村活力,不仅体现在硬件升级上,更藏在村庄产业的蓬勃发展中。村民们提及,竹姜种植已成为团结村的特色产业,在土地上扎下深根。上世纪八十年代“分田到户”的土改政策调动了村民的生产积极性,让家家户户的生活有了更实在的盼头。

当天下午,突击队成员兵分两路,与村民代表、村干部进行访谈。其中退役回乡的刘兴为老人为团队成员细致讲解了团结村按人口、地形划分村落的传统,为团队进一步理解村庄的社会结构、村落传统添加了生动鲜活的注脚。

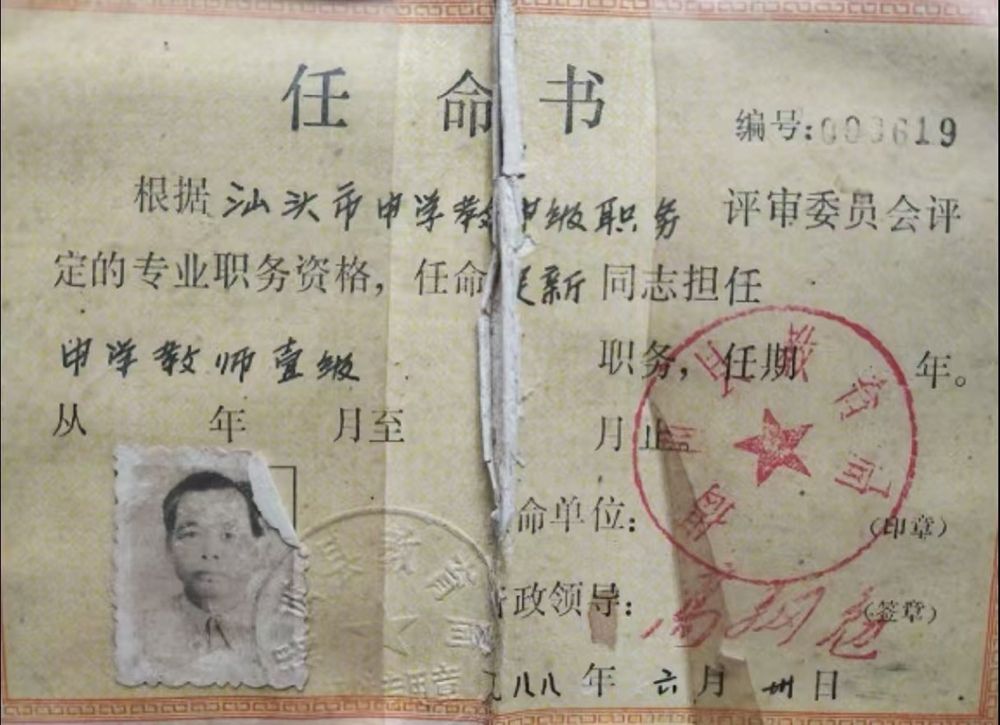

团结村的发展,离不开每一位为乡村无私奉献的村干部。有着四十余年村干经历的刘道习老人热心地讲解了团结村发展的历史轨迹,并向成员展示了保存的纸质文件。针对村内党团发展的现状,老人坦言目前团结村里仍存在党员老龄化严重的问题,表达了自己对于团结村党员干部发展情况的关切。

在历史之外,当地的文化传承同样展现着伟大的社会担当与责任。傍晚时分,突击队还采访了刘氏蜂业负责人刘贤坤。走进龙潭镇的养蜂产业,队员们了解到,这项起源于补贴家用的技艺,如今已从农家小院走向商品化、品牌化道路。“产品直供海吉星助农平台”通过线上线下相结合的方式,使产品成功远销各地。养蜂技艺的申遗之路为乡村发展插上了腾飞的翅膀,也凸显了龙潭镇人“反哺桑梓”的精神传承与助力乡村振兴的责任担当。

重温村史忆往昔

为了进一步发掘团结村内即将埋没的红色记忆,7月2日下午,突击队前往河婆街道,与退休老党员刘天喝进行了深入交流。

为了探寻更多有关于团结村的历史脉络,在东莞市机关事务局财务科科长钟晓明的带领下,队员们前往揭西档案馆(揭西县地方史志办公室),从书面文字里汲取更广阔的力量。在档案馆内,队员们通过翻阅馆藏的《揭西县志》,对团结村建设、社会治安情况、社会事务、乡村建设等方面有了更全面的了解。队员们将继续在书面的褶皱里打捞文明的星火,让青春的脚步与乡村的脉搏同频共振。

凝聚力量促振兴

握指成拳聚合力,众志成城谋振兴,这是新时代乡村迈向全面发展的必由之路与强劲动力。7月3日傍晚,突击队走访团结村,试图进一步探寻与团结村相关的历史记忆。

在访谈中,起龙围村民刘建宏通过讲述父辈与自己的经历,为团队成员提供了重要的信息,让团队对团结村的生活实景与发展脉络有了更完整、立体的认知,为后续针对性开展团结村的村志编纂工作打下更为坚实的基础。

此次团结村之行,是汕头大学文学院学子们响应“百千万工程”号召,在与龙潭镇政府、揭西县龙潭镇团委的共同努力下,将高校智力资源精准滴灌到乡村沃土的生动实践。“揭岭新绎”突击队表示,将会依托手中珍贵的一手村史史料,用心梳理村庄历史脉络,着力激活本土基因,让深厚的民俗传统焕发新生,为团结村的文化振兴与村史编撰,源源不断地贡献“汕大力量”。

图片:李媛、陈静瑜

文字:李昶乐、崔兆华

网站地图

网站地图