7月7日至7月10日,汕头大学“烛光筑梦”突击队(以下简称“突击队”)赴揭西县上砂镇新东村开展暑期支教活动。突击队由45名师生组成,其中包括2名带队教师、3名助教和40名志愿者,新东小学97名小学生自愿参与了为期4天的特色课程学习。本次活动精心设计了涵盖安全教育、传统文化、航天科技、生命科学、心理健康、社区活动、体育运动与艺术展示等多元课程,为孩子们打造了知识与乐趣交织的暑期课堂。活动现场欢声笑语不断,孩子们在动手实践中探索奥秘,在团队协作中收获成长。

“安全卫士”:为童年筑牢安全防线

“安全卫士”课程的主讲老师跳出传统说教模式,用情景模拟、趣味问答和互动游戏等创新教学方法,让安全知识变得生动鲜活。针对乡村儿童防溺水教育的迫切需求,老师将枯燥的安全要点改编成朗朗上口的歌曲《溺战》。“水库要远离,安全是生存的根基”等直白又押韵的歌词,配上简单易学的旋律,让孩子们在传唱中自然记住防溺水要点,把安全意识悄悄种进心里。

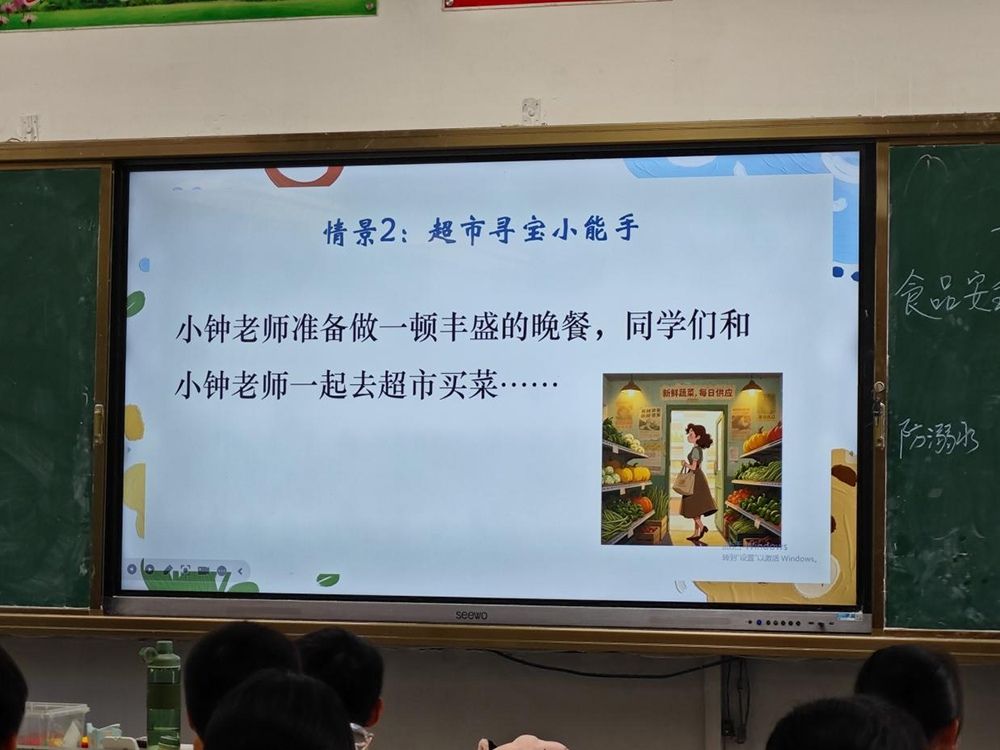

在食品安全教学中,课程创新性地采用“超市寻宝”情景演绎——孩子们化身“安全侦探”,在模拟货架上辨别过期食品、识别三无产品标识,在角色扮演中轻松掌握“看生产日期、查质检标志”等实用技能。课程紧扣乡村儿童的生活场景,内容兼具趣味性与实用性,为孩子们筑起了一道坚实的安全防线。

心灵守护:让心理健康教育温暖落地

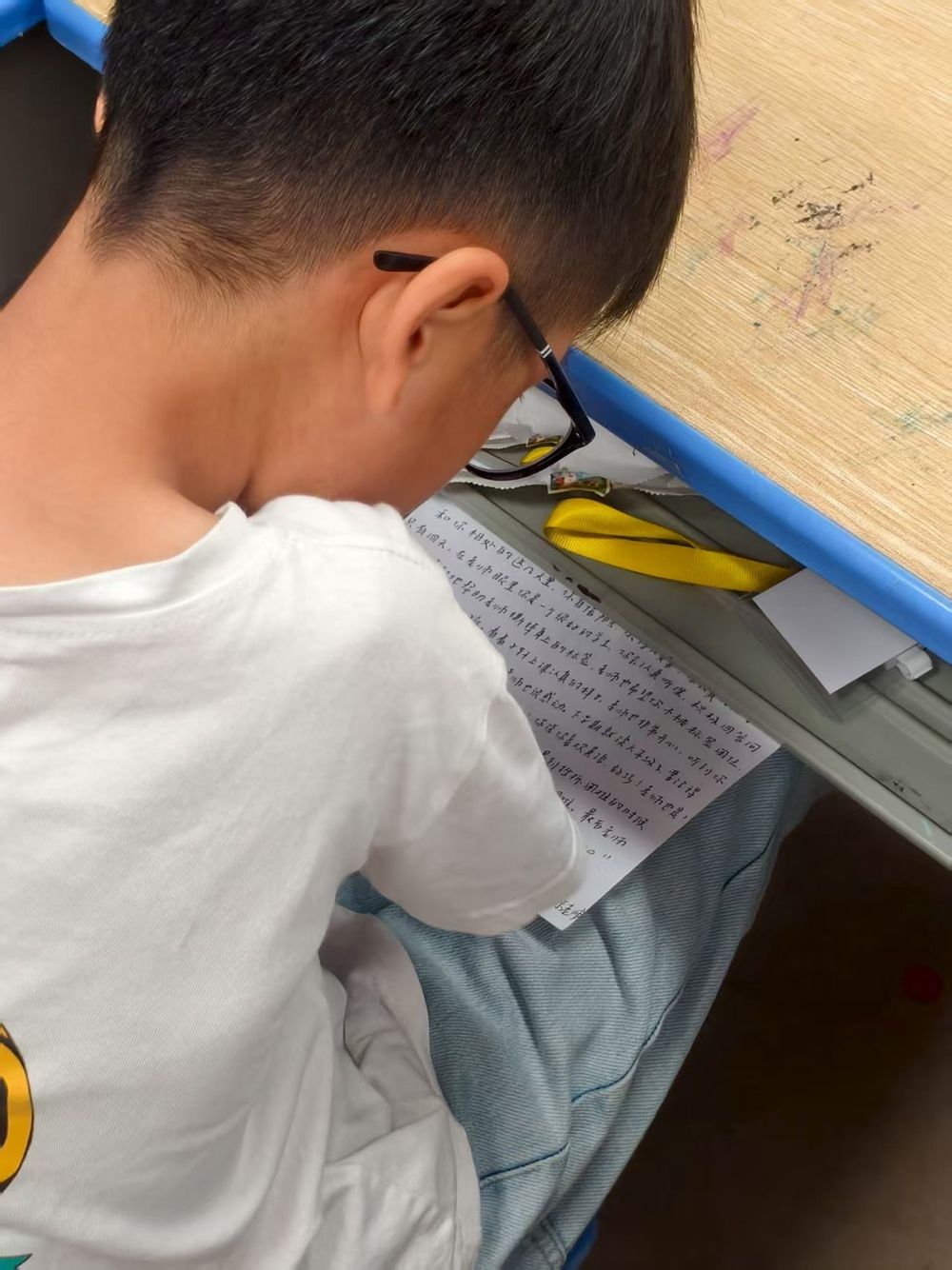

“心灵之旅”心理健康教育课堂的志愿者们用耐心营造安全、包容的氛围,没有生硬地说教,只有平等地倾听与鼓励,引导孩子们从羞涩闪躲到敞开心扉。

突击队同步展开的乡村儿童心理教育支持体系调研,更添实践深度。在当地社工的协助下,他们踏遍揭西县六个村落,通过168份访谈与问卷,记录下孩子们的心理状态与资源缺口。突击队结合文献分析与实地观察,梳理成4.5万字的调研报告,字里行间满是对“如何让乡村童心有依靠”的深切思索。

课堂的温暖陪伴与调研的理性探索相互呼应,让“心灵守护”既有温度又有深度,为乡村儿童心理健康教育的落地提供了实践样本与思考方向。

探索生命:让性教育在心中扎根

“我从哪里来”课程以科学为基、温暖为翼,将性教育作为核心,为孩子们打开健康认知的窗口。主讲老师徐瑜先用生动比喻和科普动画讲解生命起源:从受精卵形成到胚胎发育,让孩子们在了解“生命诞生”的过程中,初步建立起对“身体”的科学认知,为性教育奠定基础。

课堂的核心环节聚焦性教育的科学传递。主讲老师江滢直面传统教育的“避讳区”,用清晰的术语、温和的语气讲解保护身体隐私部位的意义,明确“任何人不可随意触碰”的底线。她通过情景卡片互动,让孩子们分辨“安全接触”与“危险行为”,用“身体是自己的,说‘不’是权利”等直白表达,帮孩子们打破“性羞耻”的心理壁垒。

主讲老师王浩然则将性教育与自我保护深度结合,教孩子们识别潜在侵害信号、牢记求助渠道,把“隐私保护”“拒绝冒犯”等原则融入具体场景演练。志愿者们在互动中始终传递着“性教育是安全课、成长课”的理念,让孩子们在坦然的氛围中学会“尊重身体、保护自己”,让科学的性教育成为孩子们成长路上的守护。

活力绽放:让少年在赛场舞台飞扬

运动场上,“趣味运动会”点燃了盛夏的热情。“拔河力量大比拼”中,孩子们攥紧绳索齐声呐喊,小脸憋得通红却始终不松手;“珠行万里”游戏里,搭档间的步伐从踉跄到默契,失误了就笑着爬起来再来一次。加油声响彻操场,汗水浸湿衣衫,笑容却比阳光更灿烂。这场运动会让孩子们在奔跑跳跃中强健了体魄,更在团队协作中懂得了“齐心才能赢”的道理。

在文艺汇演的舞台上,孩子们将“安全卫士”课程里学会的防溺水歌谣改编成合唱,用清脆的童声唱出“保护自己的平安,快乐每一天”的安全理念。志愿者们也带来了精心准备的节目——光影流转的皮影戏讲述民间故事,幽默小品藏着成长道理,歌声与舞蹈交织成温暖的旋律。每一个节目都凝聚着排练时的汗水,每一次掌声都见证着童真与创意的绽放,让活力在盛夏里尽情飞扬。

社区活动:让爱心守护特需童心

“心手相牵,情暖童心”关爱活动如一股暖流,涌向社区的特需儿童群体。突击队志愿者与社区工作人员携手,为他们打造了一场充满温暖的陪伴之旅。

活动中,“防溺水知识讲堂”用动画和演示筑牢暑期安全防线,孩子们在问答互动中记住“远离危险水域”的重要性;创意绘画环节里,志愿者握着孩子的手共同涂色,五彩斑斓的画笔在纸上流淌,也在心底架起沟通的桥梁;志愿者们赠送小礼品时,孩子们接过文具和玩偶的瞬间,羞涩的笑容里藏着满满的欢喜。

活动在温馨合影中落下帷幕,特需儿童们在互动中逐渐打开心扉,同伴间的交流多了起来,自信也悄悄萌芽。志愿者们与社工们用耐心与爱心织就的防护网,不仅传递着社区大家庭的关怀,更让每个孩子都感受到“被牵挂、被守护”的温暖,为他们的成长添上一抹亮色。

支教实践:让微光点亮梦想航程

本次支教以跨学科课程打破课堂边界,将知识传递、趣味互动与生活实践融为一体,更在日常点滴中沉淀下无数温暖瞬间:放学时孩子们踮脚挥手的“明天见”,课间围上来的合影请求,“没关系,再来一次”的相互打气……这些细碎的感动串联起支教动人的底色,让课堂不止于知识,更充满人情与温度。

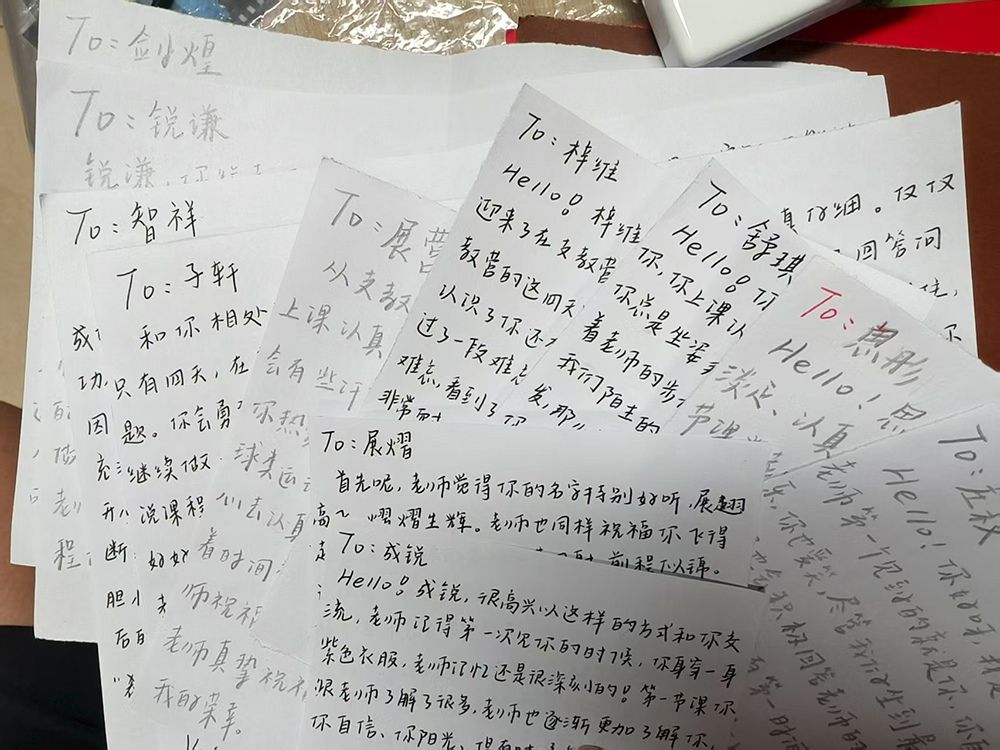

对大学生志愿者而言,这是一场以微光汇聚星河的成长之旅。他们带着教案翻山越岭,在教室里教唱防溺水歌谣,在走访路上记录孩子们的心事,在文艺汇演后台为小演员整理衣角。在付出中,他们体悟到“被需要”的价值;在与孩子们的朝夕相处中,收获了纯粹的师生情谊与精神满足。正如志愿者陈禄杰分享道:“日子过得快又慢,快到转瞬即逝,慢到足以铭记多年。”孩子们的天真与热忱,让每个志愿者的内心都装满了沉甸甸的爱与满足。

支教的意义:双向奔赴的成长之约

支教的意义从来不是单向地给予,而是心与心的相互碰撞。志愿者们带着知识和热忱翻山越岭,想把课本外的世界、细腻的关爱以及对未来的憧憬,轻轻放进孩子们的掌心;孩子们则以澄澈的眼神、灿烂的笑容和追着问“老师明年还来吗”的期盼,回应这份真诚。这场双向奔赴,既让志愿者们在付出中看清“微光亦能照亮前路”的意义,也在孩子们心中种下对山外世界向往的种子。那些用粉笔、歌声与笑声共同编织的时光,终将成为彼此生命里闪闪发亮的印记,让梦想在双向奔赴中持续生长。

来源:校团委

网站地图

网站地图