STEAM项目是淑德书院针对理工科女生的长期项目。旨在通过书院的系列活动为学员提供更多机会和资源,让她们在理工学科研究领域得以持续全面发展。

2021年4月19-22日,中国化学会第32届学术年会在广东省珠海市召开。中国化学会学术年会是我国化学领域级别最高、规模最大、影响力最广的综合性学术交流平台。

淑德书院赞助STEAM项目的陈思涵、阮洁同学参加了本次大会。这次的学术交流经历让她们收获颇多,来听听她们带来的分享吧!

图左为17应用化学陈思涵,图右为17计算机阮洁

讲座

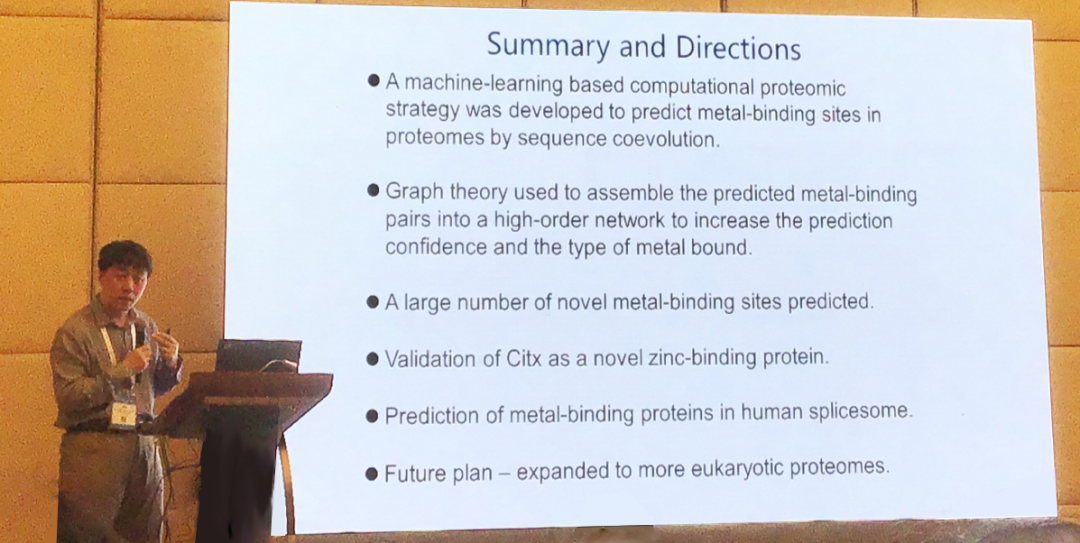

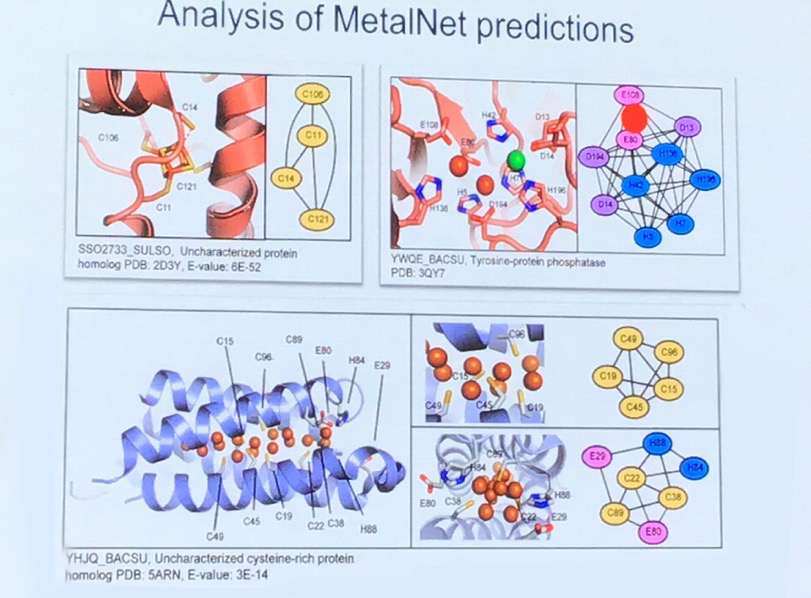

《Predicting Metalloproteomes by Machine Learning》

北大前沿交叉学科研究院 王初教授

研究内容:借助机器学习预测金属蛋白质组,发现了很多当前人类未记录的蛋白,不同的金属蛋白质构建出了不同的网络结构。

感悟:对图论和机器学习的了解更进一步,通过AI的预测结果反向发现新知识,辅助预测新的金属蛋白质组,让我感受到计算机与数学、生物、化学等多学科交叉的力量。

《基于深度学习的药物靶标预测》

中国科学院上海药物研究所 郑明月

研究内容:基于蛋白质序列信息预测药物作用靶点。

感悟:尽管深度学习模型可以达到很高的准确性,但仍然不具有实用价值,深度学习的可解释性需要加强,深度学习结果需要谨慎解读。对于药物研究,可解释问题可能更为重要。

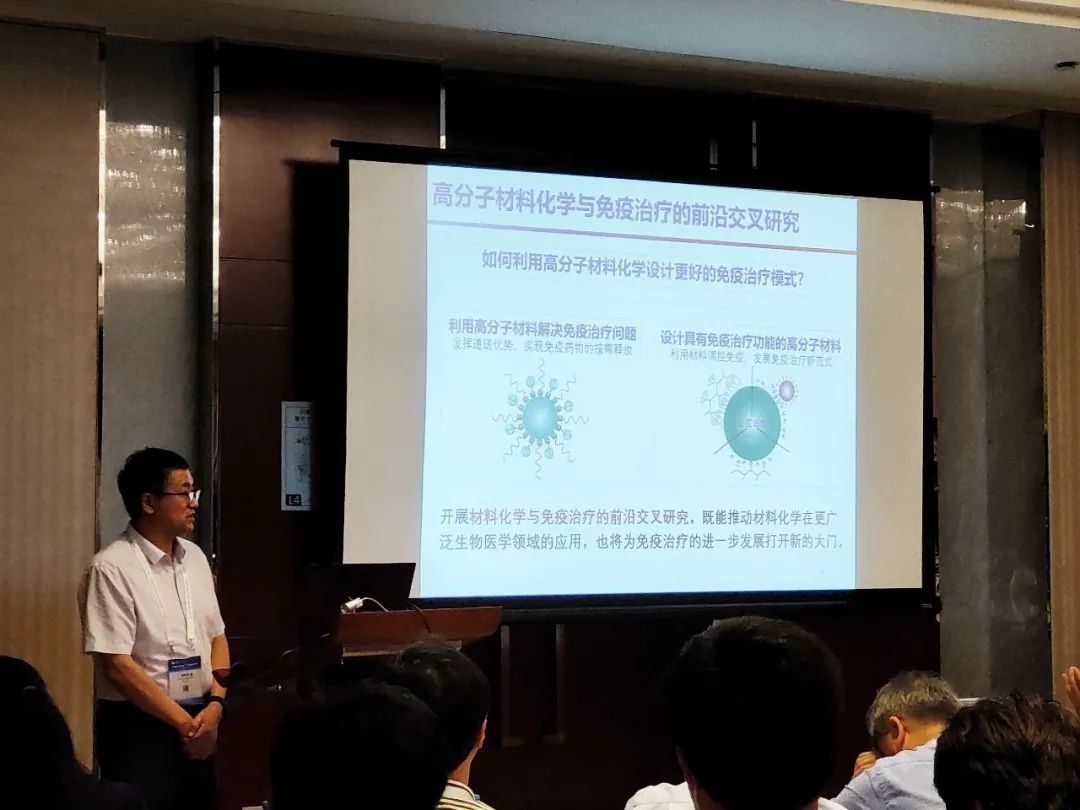

《免疫治疗材料化学》

中国科学院长春应用化学研究所 陈学思院士

研究内容:介绍了免疫治疗的新材料。

感悟:在肿瘤治疗领域,免疫治疗还有很长的路要走,需要各个领域不同学科的科学家们共同的努力

两个问题

问题一:“有可能治愈所有癌症吗?”

收获:在这次会议中,我学习到一种新的癌症治疗方法——免疫治疗,它是指调动机体的免疫系统来治疗肿瘤。目前,肿瘤的免疫治疗被认为是最有潜力的癌症治疗方法。陈学思院士的《免疫治疗材料化学》是高分子材料化学与免疫治疗的交叉研究,是对医用高分子材料的进一步延伸,能够发展出很有新的有前景的肿瘤治疗方案,解决免疫治疗当中的问题。

由于免疫药物多为亲水性药物,很难控制药物的持续缓释。而利用高分子材料可以结合动态共价化学作用控制免疫药物释放。此外,还可以利用这种动态共价水凝胶还可以制备成个性化的“肿瘤疫苗”, 针对不同个体实现个性化癌症治疗、预防肿瘤复发,但是治疗的效果还需提升。

高分子材料除了作为传统的“惰性”载体材料,还通过分子结构设计、组装结构设计等赋予高分子材料以免疫“活性”,发展具有免疫治疗功能的高分子材料,探索材料结构与其免疫学功能之间的关系规律,是免疫治疗材料化学值得进一步深入研究的方向。

会上,我也向陈学思院士提问了上述的疑问(“有可能治愈所有癌症吗?如果暂时未达到治愈所有癌症的效果,目前免疫治疗主要针对哪种癌症?”),陈老师表示现在他们的研究主要在小鼠实验阶段,尚未开展人体实验,但是国家多个学科不同领域的专家在这一方面已经付出了很多的努力,也取得了一些成果,相信未来会做得更好。

最后,彭孝军院士的《智能分子工程》和景苏教授的《基于二茂铁硒醚的肿瘤诊疗一体化研究》讲座等也为癌症治疗提供新的思路,例如肿瘤靶向的荧光成像染料、癌症光/声动治疗染料、肿瘤细胞成像和治疗一体化等。

彭孝军院士

景苏教授

问题二:““AI会重新定义化学的未来吗?”

收获:在人工智能相关的讲座我学习到在大数据驱动的时代,我们可以做数据科学,把宏观的行为和学习方法应用在微观“分子的行为”上。未来,如何更好地在化学领域中结合人工智能,例如简化繁杂的实验、解放科学家的双手,或者利用AI在化学领域实现一个更高的突破,还有很多问题值得去思考。

AI+化学

目前人工智能在化学领域的应用主要有两种,一种是借助计算机辅助计算出化学实验结果,另一种是计算出结果辅助总结化学规律。想要从事该领域的人需要在某一学科的基础上,扩展学习另一个学科的思维与知识,才能更好地合作,产出更好的研究成果。

感想

陈思涵

在这次会议中,我积极参与了不同方向的会议,希望能借此开拓在化学学科的眼界。在第一分会——物理化学前沿、第八分会——生物无机化学、第二十九分会——化学信息学与化学计量学、第三十一分会——光化学和前沿交叉化学论坛中,我了解到计算机、大数据、生物、物理和化学等多学科的交叉融合。从研究者的报告中,我不仅学习到许多有趣的前沿知识和科研思路,也领悟到在化学领域应该结合不同学科的有利工具,或许可以发现用常规方法不能发现的新奇现象,更快更便捷地做出有用的研究成果。最后,听完吴骊珠院士关于人工光合作用的讲座,我了解到她在近十年中在模拟光合系统、建立人工光合功能组装体所做的重大贡献,甚至可以问鼎全世界的科学界,我不禁产生了敬佩之心。同时我也意识到沉下心来做研究,专注地解决一个科学问题的重要性。

阮洁

参加了中国化学会年会,我感受到智能技术正与各个领域多个方向融合,技术能辅助探索新知识。作为一个计算机科班的学生,在学好相关的专业基础知识与技能以外,还需要多了解不同领域的情况,为成为复合型创新人才做好准备。