中国画,国粹之精华。

中国画历史悠久,源远流长,历经岁月与春秋的洗礼,逐渐成为我国传统文化中耀眼的一颗明珠,其鲜明的民族风格与丰富的形式手法,为中国的绘画体系勾勒出浓墨重彩的一笔。

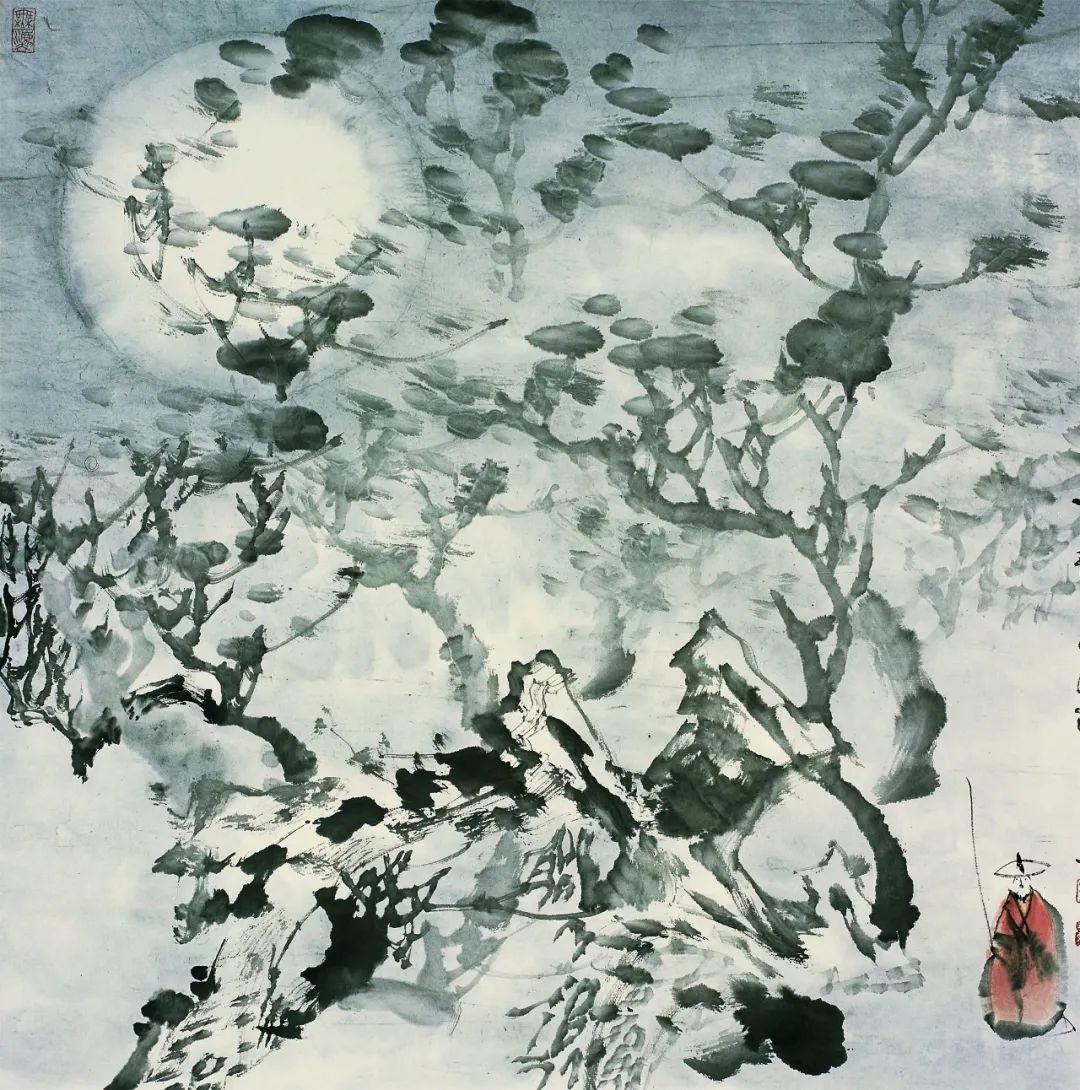

“意在笔先,画尽意在”,是中国画的志趣。不求形似,但求神似,下笔或提笔苍莽,或轻鸿勾勒,在笔走龙蛇的笔墨交错中,达到“以形写神,形神兼备”的气韵与意境。

“随类赋墨,浓淡相宜”是中国画的色彩,墨的深浅浓淡便赋予中国画的色彩,做到“ 墨不碍色,色不碍墨,处处虚灵,非关涂泽”的变化,乍一看,仿佛色彩斑驳,可细看,分明只有黑白二色。

中国画意境深远,气韵悠长,诸般变化,妙不可言,便是国粹!

(《东坡访友图》 林凯龙/画)

林凯龙老师在研究中国画的路上苦心孤诣。作为学者型画家,他曾被聘为《中国美术史》(十二卷本)的撰稿人和插图工作者,这段宝贵的工作经历,使他在探索画史的同时,也让他对历代大师的画作与风格如数家珍。

无论敦煌壁画的绚丽,还是梁楷、徐渭的简笔写意,还是陈老莲的高古怪诞的人物,抑或倪瓒的清简绝俗、天真幽淡与王蒙的厚重浑穆、郁茂苍莽的山水,至石涛痛快淋漓、氤氲满纸的“一画之法”……,均成为他师法的经典,随手拈来融铸成林凯龙笔下清秀苍润又奇崛厚重的独特画风。

(《斗方四幅》 林凯龙/画)

如今林凯龙老师根据长期的临摹及取法心得,加以理科生的逻辑思维,从图像学角度对中国绘画规律作出自己的解释:从原始人打击石器的一"点"开始,到黄宾虹的“点”就是“太极”结束的绘画史观。林老师形成了“中国传统绘画的最后完成” 的独特的中国绘画史观。

(《松风茗韵》 林凯龙/画)

中国画的发展是如何一步步的演进?

且听林凯龙老师娓娓道来,相信能为您提供观察画史的另一种视角,引发如何从传统再出发,迈向未来的思考!

同时,林凯龙老师会在讲座现场挥毫作画,让同学们近距离领略中国画笔触下的写意之美,感受到中国传统文化的瑰丽。而同学们也有机会亲自拿起毛笔,体验笔墨在宣纸上晕染的感觉。