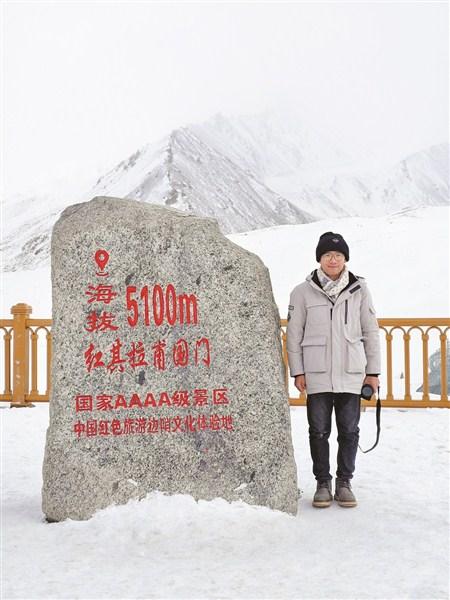

红其拉甫口岸的寒风掠过界碑,韩俊杰站在海拔5100米的国门前,凝视着雪线之上的巍峨群山。这位汕头大学2022届毕业生刚刚完成身份的转变——从“西部计划”志愿者成为红其拉甫口岸管理委员会正式工作人员。当同龄人在繁华都市打拼时,他选择将青春安放在祖国最西端的高原国门。

三年续约:基层沃土长出的深情

“一年的时间实在太短。”提及首次续约“西部计划”的决定,韩俊杰的目光柔软下来。2022年7月,初到喀什地区巴楚县色力布亚镇时,他还是个刚走出校园的青涩学子。在镇农业农村发展中心,他双脚踏遍田间地头调研,再埋头撰写农业材料。

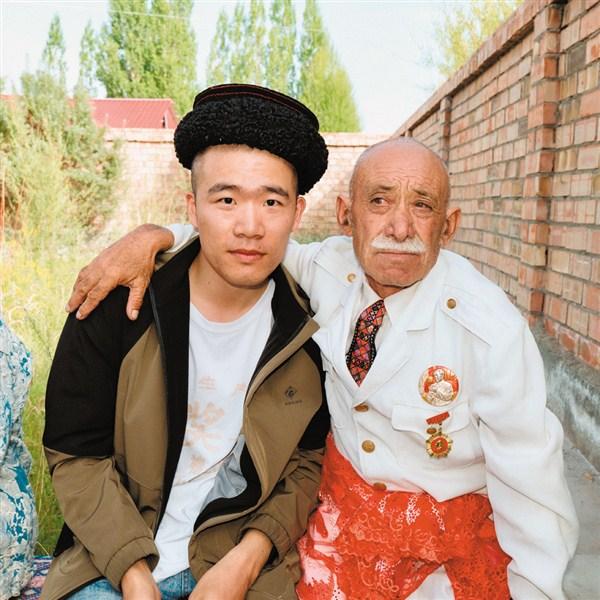

但真正拴住他的,是这片土地之上的人情。维吾尔族同事再努尔和胡尔西代姆成了他“异父异母的亲姐姐”,生活上的点滴关怀消融了他离家万里的孤独。办公室里的欢声笑语、当地老乡递来的一块甜瓜,渐渐在韩俊杰心中织起一张温暖的网。“没有爱,我无法在基层待满三年。”他坦言。

这份爱催生了行动。当发现当地留香瓜、伽师瓜还没有被东中部地区广泛了解和品尝,他扛起相机深入瓜田,在朋友圈和县融媒体平台奔走呼号,让喀什的甜蜜跨越山河,走向更远的地方。“看到朋友们发来‘真甜’的反馈,比什么都值得。”这个汉语言文学专业的青年,用最质朴的方式书写着“助农”篇章。

2024年,当同来的志愿者们悉数离开时,韩俊杰第二次按下续约键。面对家人“耽误青春”的忧虑和同伴的不解,他在日记里写道:“因为爱,我舍不得这片土地和亲人。我想再用一年的时间继续服务,好好告别。”

高原之约:红其拉甫的精神召唤

2025年春节,塔什库尔干县的雪原让韩俊杰怦然心动。站在慕士塔格峰下,一个念头破土而出:“不如就这样留在新疆吧。”当看到红其拉甫口岸管委会的招考公告时,“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献、特别能忍耐”的国门精神瞬间击中了他。“我的人生需要这样的一段高原淬炼。”专业匹配的岗位需求与帕米尔高原的壮美,让他毅然报考。

虽同属喀什地区,但塔什库尔干县与巴楚县相距五百公里。离开巴楚时,维吾尔族姐姐们的叮咛言犹在耳:“常回来看看!”当车轮驶过盖孜峡谷时,韩俊杰拍下窗外的雪山发给故友:“下一次回来我不是游客,是归人。”

高原的挑战真实可感:稀薄的氧气、漫长的寒冬、出行的不便。但韩俊杰早已备好解决方案——考驾照、购车,让车轮载着服务延伸至高原每个角落。

心灵归处:此心安处是吾乡

当被问及为何扎根新疆时,韩俊杰的回答始终围绕“人”:“是各民族朋友纯粹炽热的情感留住了我。”在色力布亚镇,维吾尔族同事邀他回家过节;在塔县街头,塔吉克族大爷递来热奶茶……这些毫无保留的善意,让喀什成为他认定的“第二故乡”。

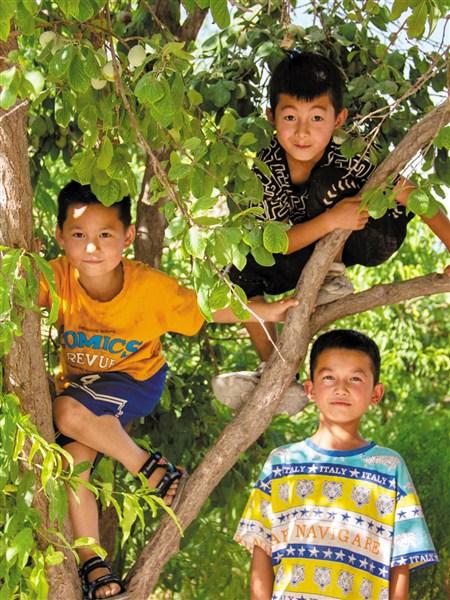

韩俊杰的电脑里珍藏着他在新疆拍下的风、土、人、情:金秋的瓜田、迁徙的羊群、大笑的维吾尔族农民、漂亮的维吾尔族新娘、童真的孩子……这些照片无不诠释着他理解的“家国情怀”——没有宏大口号,只有具体的人与真挚的联结。

“成功就是做热爱的事并温暖他人。”这位曾经的文学青年,在边疆重新定义人生价值。红其拉甫的朝阳映亮界碑,韩俊杰的制服肩章闪着微光。办公室的文稿撰写、口岸的协调服务,在他眼中都是浇灌“民族团结之花”的养分。当同学在都市职场拼搏时,他在帕米尔的星光下规划着如何用镜头讲述国门故事。

“新疆是个好地方。”韩俊杰的笑容里映着那个初出茅庐毕业生的影子。三年过去,他的初心未改,但誓言已新:从彼时的“我想去看看”的憧憬,到如今“我要让世界看见她”的担当。

从韩江畔到帕米尔,从志愿者到国门守护者,韩俊杰用青春三次选择了祖国的西北边疆。当无数青年在人生十字路口徘徊时,这位汕大学子用行动证明:最炽热的年华,可以在祖国最需要的地方绽放;最深厚的乡愁,能够安放在为人民服务的每一寸土地,红其拉甫的雪山正见证新时代中国青年的担当。

本报记者 蔡妍虹

网站地图

网站地图