近日,汕头大学化学化工学院段连峰教授、鲁福身教授团队在“光电转换及储能一体化器件”领域取得进展,相关研究成果以“Compatible and high-efficiency quasi-solid-state integrated photo-capacitor based on synergistic of PEDOT/RGO electrode and gel electrolyte to improve carrier migration”为题发表在“Inorganic Chemistry Frontiers”,并入选为当期热点和封面文章。

论文链接:http://doi.org/10.1039/d3qi00332a

封面图片

太阳能作为一种储量丰富且可持续的绿色能源有望缓解目前面临的能源压力以及环境污染等问题。但太阳光的间歇性导致太阳能电池难以满足日常生活中电力的持续供应。因此,将太阳能电池和储能设备(如电容器和电池等)相结合的“离网”太阳能系统是一种可行的储能方案。集成光电容器(Integrated photo-capacitor, IPC)作为一种新型的光驱动自充电电容器,通过将太阳能转换为电能并同时存储,从而克服太阳辐射不连续或光强波动的影响。然而,当前的IPC存在电极电解液不兼容、器件封装困难、以及光生载流子复合严重等问题,导致IPC的转换效率和循环性能较差。因此,选择高度兼容的电极和电解液,构建高转换效率的准固态IPC具有重要意义。

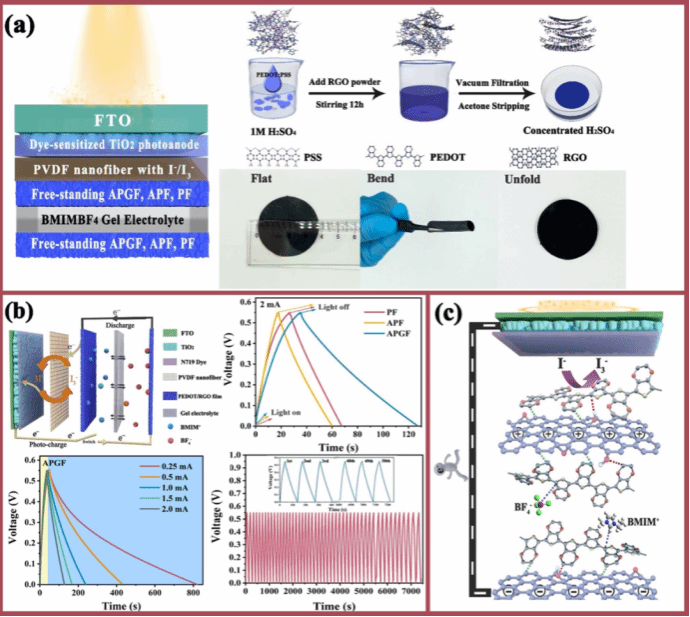

(a)三电极准固态集成光电容器(IPC)结构示意图;(b)准固态IPC电荷转移示意图和光充电/恒电流暗放电及循环性能测试;(c)电荷分离转移机制示意图

该工作报道了一种PEDOT/RGO兼容电极和BMIMBF4离子液体的电荷分离转移机制的三电极体系准固态IPC,该IPC由染料敏化TiO2光阳极、含I3-/I-的静电纺丝PVDF膜、自支撑柔性PEDOT/RGO兼容电极和PVDF/HFP-BMIMBF4离子凝胶电解质组成。在光照而无外加电流条件下,IPC的电压在短时间内上升到0.55 V,接着在暗场中以2 mA放电,基于PEDOT/RGO兼容电极的IPC的整体转换效率(TCE)可达5.81%,储能效率(ESE)可保持在84.57%。为了满足IPC的实际应用需求,通过光阳极和对电极的串联设计制备了高电压和柔性IPC,高压IPC可以在42秒内充电到1.5 V,经过第50次循环,高电压IPC的TCE保持初始循环的86.75%,该工作为新一代可穿戴自充电电子产品的设计和研发提供新思路。

本工作主要由2020级博士研究生渠源多同学完成,段连峰教授和鲁福身教授为共同通讯作者。本工作得到了国家自然基金、广东省自然科学基金、李嘉诚基金会交叉研究项目和汕头大学科研启动基金的资助。

终审:鲁福身 复审:倪昊 初审:段连峰