近日,汕头大学化学化工学院陈顺利副教授、李明德教授团队在“高性能有机共晶近红外光热转换材料”领域取得新进展,相关研究成果以“Mechanochemistry toward Organic “Salt” via Integer-Charge-Transfer Cocrystal Strategy for Rapid, Efficient, Scalable NIR Photothermal Conversion”为题发表在ChemSusChem(影响因子8.4),并入选当期VIP封面文章。

论文链接:https://doi.org/10.1002/cssc.202300644

封面图片

有机共晶光热转换材料可以吸收近红外区的光能并高效地转化为热能,因此在光热治疗、海水淡化、激光点火等领域具有广阔的应用前景。由于缺乏系统高效的设计策略,目前高性能共晶光热转换材料尤为稀缺;同时为了确保共晶的优良性能,通常需要采用耗能耗时的晶体生长技术合成高质量的共晶单晶。这些因素严重制约了共晶光热转换材料的实际应用,因此亟需探索新颖的共晶设计策略以及适用于共晶材料的绿色环保规模化快速制备技术。

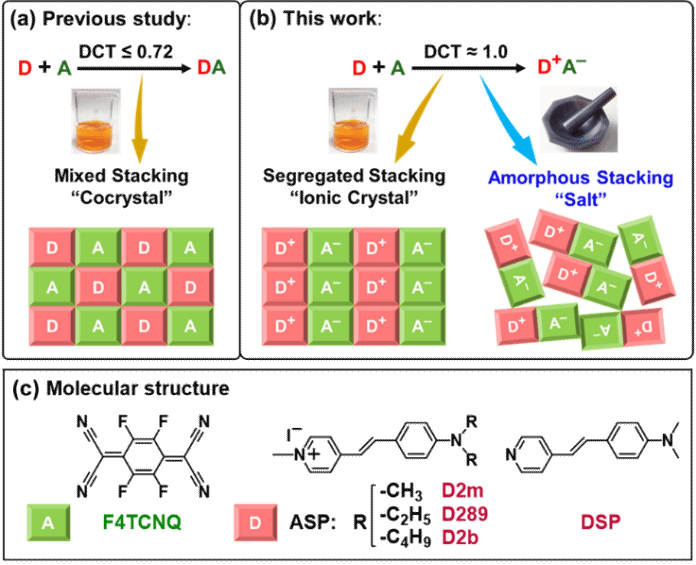

在团队前期研究(Solar PRL 2023, 7, 2300262; ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14(25), 28781–28791; J. Phys. Chem. Lett. 2022, 13(28), 6571−6579; J. Phys. Chem. C, 2021, 125(46), 25462−25469)的基础上,鉴于“Mott绝缘体”概念的启发,近期提出了一种新的共晶设计策略——“整体电荷转移”策略(图1),利用一步机械研磨固相合成技术制备了非晶态共晶材料;并利用蒸发溶剂技术制备了单晶态共晶材料进行对比研究。

图1. 共晶设计理念及供体/受体分子结构示意图,DCT表示电荷转移程度

堆积结构显著不同的两种相态的共晶均可以利用供体-受体分子间多种氢键实现“整体电荷转移”,吸收光谱范围覆盖200-1500nm,在808nm近红外激光辐照下光热转换效率高达87 %;将共晶材料与聚氨酯泡沫进行复合,并利用“烟囱效应”进行优化,测得水蒸发速率约3.9±0.6 kg·m−2·h−1,为目前已报道共晶光热材料的最高值。结合飞秒瞬态吸收光谱分析,发现共晶中占据主导过程(~61 %)的激发态非辐射弛豫寿命约为2 ps,其非辐射弛豫路径主要为受体氰基基团的自由旋转、供体骨架及其共振态骨架的扭曲变形。

本工作首次证实了基于“整体电荷转移”策略构建高性能共晶光热转换材料的有效性,为共晶材料的绿色环保规模化快速制备提供了新思路,在海水淡化等领域具有潜在应用价值。

本工作主要由2021级硕士研究生张蒙蒙同学完成,陈顺利副教授和李明德教授为共同通讯作者。本工作得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金和汕头大学科研启动基金的资助。

终审:鲁福身 复审:倪昊 初审:陈顺利 李明德