近日,我院2020级硕士研究生刘雨丽(导师詹顺泽副教授)在“C60饱和配位的铜(I)富勒烯配合物”领域取得重要突破,相关研究成果以“Icosidodecahedral Coordination-Saturated Cuprofullerene”为题发表在著名化学top期刊Angewandte Chemie International Edition(影响因子16.823)上并被选为Hot Paper,这是该同学在该期刊上发表的第二篇高水平研究成果,也是该同学第三篇高水平研究成果。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202312698

富勒烯C60的发现(1985年)并获得诺贝尔化学奖(1996年)引发了碳材料(富勒烯、碳纳米管、石墨烯和石墨炔)的持续研究,其中石墨烯的发现也获得了2010年诺贝尔物理学奖。作为一种高对称性的球形分子,如何充分利用C60分子表面30个C=C键,制备结构新颖的配合物材料,则是化学家孜孜不倦的追求。

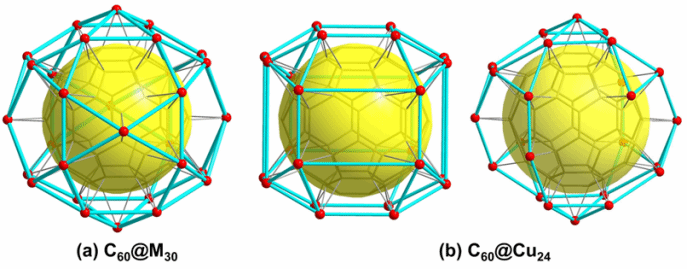

2020年,我院詹顺泽副教授与暨南大学李丹教授合作,首次提出了利用C60分子表面30个C=C键作为配位点合成C60@M30核壳结构(图1a)的设想,实现C60分子饱和配位。据此,已经制备了系列24核铜(I)富勒烯配合物C60@Cu24(图1b)(J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 5943; Chem. Commun. 2022, 58, 5470;Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202306748),离其饱和配位只有一步之遥。

图1 (a) 设想的C60@M30核壳结构;

(b)已经制备出的两种区域配位异构单元C60@Cu24。

2020级硕士研究生刘雨丽同学进入詹顺泽副教授课题组后对“C60分子饱和配位”的课题非常感兴趣,表示要进行该课题研究。三年来,不断进行合成方案的尝试与调整,在前期取得了二维铜(I/II)富勒烯配位聚合物(Inorg. Chem. Front., 2023,10, 1731-1738)和五层开普勒氯化铜(I)富勒烯框架配合物(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202306748)系列成果的基础上,终于在毕业前夕制备出了所设想的C60@Cu30核壳结构,实现了C60饱和配位的神奇梦想,为自己的研究生生活画上了圆满的句号。

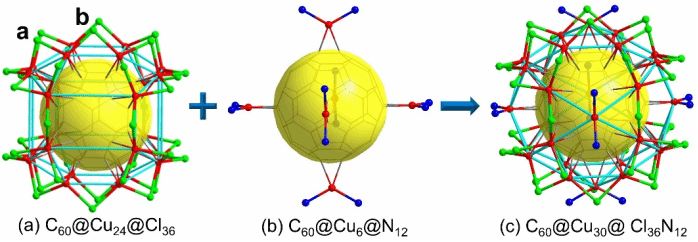

在该配合物中,8个独立的Cu3单元被36个Cl桥连,形成一种常见的rhombicuboctahedron (rco)型Cu24多面体,这种Cu24多面体通过Cu(I)与24个C=C配位覆盖在C60分子表面(图2a);C60分子上的6个残留C=C分别与6个Cu(I)配位,每个Cu(I)与分别与两个苄胺N原子配位(图2b),圆满地完成了C60饱和配位的C60@Cu30核壳结构(图2c)。

图2 由Cl桥连的C60@Cu24 (a)和N配位的C60@Cu6 (b)两部分构成C60饱和配位结构(c)

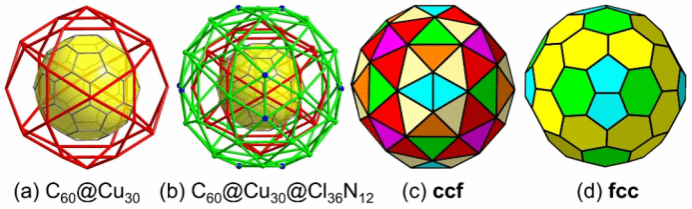

在C60@Cu30的最外层,由36个Cl和12个N构成了一种由48个顶点、138 个边和92个三角形面构成的简单多面体(图3)。该多面体被M. O’Keeffee用命名为ccf(图3c),其对偶多面体则被命名为fcc(图3d),都收录于RCSR网站。

图3 三层核壳结构图(a, b)和最外层的ccf多面体(c)及其对偶多面体fcc (d)

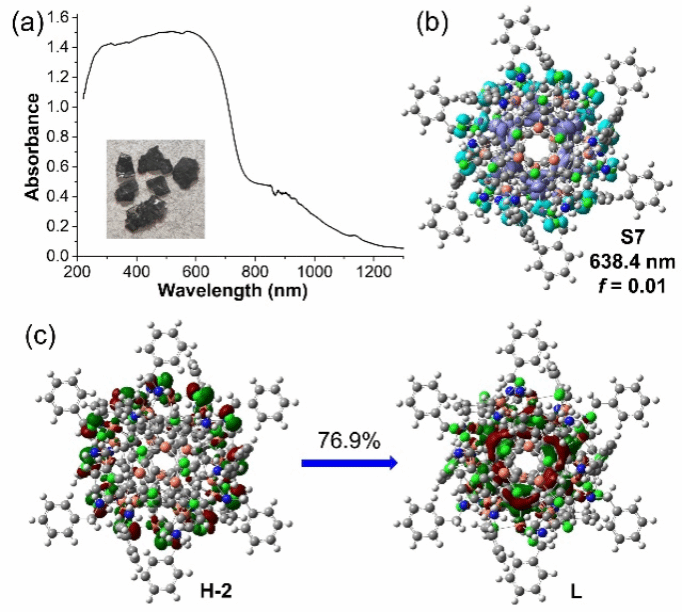

该配合物材料呈现出黑色,吸收光谱覆盖整个可见光区及近红外光区(图4a)。最低吸收能量为638.4 nm(图4b),Cu(I)和Cl到C60的π*轨道的电荷跃迁对其激发态的贡献达到70%以上(图4c),超快瞬态吸收光谱测试表明该电荷转移是一个超级快的过程。该材料对808 nm激光(0.65 W/cm2)的光热转化效率高达86.75 %,与其超快电荷转移的特征相一致。

图4 配合物的电子性质。(a)固态漫反射吸收光谱。(b) S7激发态电子密度差分图。(c) 对S7态贡献最大(76.9%)的前线轨道跃迁对

本工作充分利用C60球形分子30个配位点的特点,首次制备了C60@Cu30核壳结构,圆满地实现了C60饱和配位的梦想,为开发以高效金属富勒烯光功能材料提供了有益的借鉴。

本工作得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、广东省粤港澳高校联合实验室和广东省功能配位超分子材料及应用重点实验室(暨南大学)开放基金的资助。韩山师范学院的才红教授、中山大学的王旭东副教授、汕头大学的李明德教授、李冕副研究员、党丽教授对本工作给予了大力支持。

终审:鲁福身 复审:倪昊 初审:詹顺泽