过量二氧化碳排放引发的全球变暖问题备受关注,碳捕获与封存(carbon capture and storage, CCS)技术目前成为应对该问题的重要手段。在CCS技术中,高效可再生的二氧化碳(CO2)吸附剂在其中起着重要作用。

近日,汕头大学化学化工学院(碳中和未来技术学院)、广东省有序结构材料的制备与应用重点实验室周浩龙教授针对CO2吸附剂的制备、碳捕获性能评估和再生性等问题取得系列进展,成果发表在《Chemical Engineering Journal》《Chemistry of Materials》等化工和材料学领域国际权威期刊上。

成果一

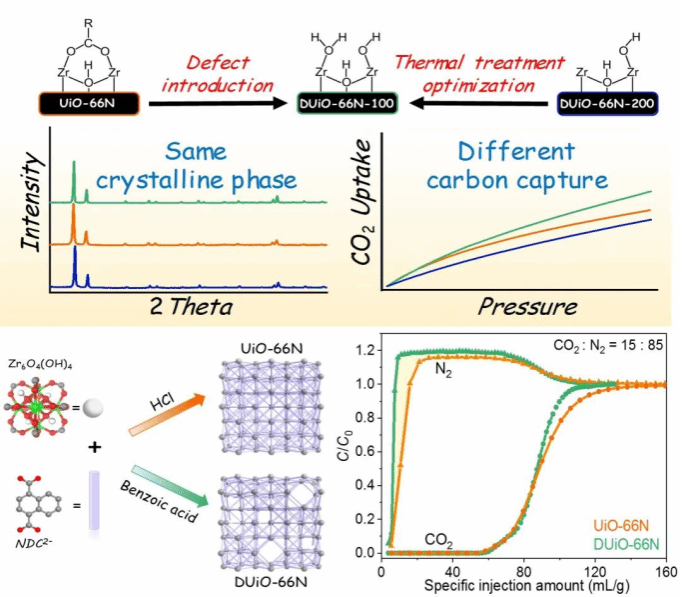

通过合理安排吸附位点,金属有机框架(MOF)材料可以实现高效的CO2捕获,从而应用于CCS技术中。然而,目前MOF的碳捕获性能的可重复性仍然是一个重要挑战。此外,在分离过程中保持其再生性能也是其应用的关键指标。阐明除晶相以外的缺陷、稳定性和活化/再生条件对MOF碳捕获性能的影响对其产业化和推广至关重要。针对上述问题,周浩龙教授课题组成功地制备了具有相同晶相但具有不同缺陷含量的UiO-66型MOF,并通过透射电镜、热重分析和染料吸附实验对其进行了表征。结合实验和计算研究揭示缺陷的引入可以带来与CO2的多重相互作用,从而获得优异的碳捕获性能。同时,缺陷的介稳性要求采用相对较低的热处理温度来活化和再生具有较多缺陷的MOF,以保持其碳捕获性能。该成果清楚的表明,当衍射数据和比表面积数据一致时,碳捕获性能仍可能存在显著差异。考虑到缺陷在多孔材料中广泛存在,在再现和评估多孔材料的碳捕获性能时,不仅需要将晶相或比表面积作为判断依据,还需要识别其局部精细结构并优化其活化/再生条件。相信这项工作将为未来晶态多孔材料的碳捕获性能的再现和评估提供新的建设性的指导。

图1. 阐明晶体缺陷和热处理对一例锆基金属有机框架的二氧化碳捕获性能的影响

该成果以《Elucidating influences of defects and thermal treatments on CO2 capture of a Zr-based metal–organic framework》(阐明晶体缺陷和热处理对一例锆基金属有机框架的二氧化碳捕获性能的影响)为题,发表在工程技术领域1区Top期刊《Chemical Engineering Journal》(影响因子IF:15.1)上。汕头大学化学专业22届硕士研究生何山和23届材料科学与工程专业本科生为该论文第一作者,周浩龙教授和化学与精细化工广东省实验室陈晓娴助理研究员为该论文的通讯作者。

成果二

在过去的二十年里,动态共价化学被认为是构建复杂分子/超分子的有力工具。在动态共价化学的指导下,通过调节基于可逆共价键形成反应的平衡条件,允许组分进行“自修复”和“重构”,从而获得给定条件下热力学最稳定的产物。一般情况下,反应产物分布高度取决于反应的条件,如反应时间、温度、压力、浓度、溶剂组合、催化剂、光等外部刺激条件。而改变反应类型显然是一种更直接、更有效的得到稳定产物的调节方式。基于动态亚胺交换化学,周浩龙教授课题组开发了利用亚胺交换反应快速制备亚胺连接的共价有机框架(COF)的方法。与传统的合成方法相比,反应类型由亚胺缩合转变为亚胺交换,该合成方法具有操作简单、反应条件温和、反应时间短、产品质量高等优点。对于经典的三维柔性共价有机框架材料COF-300,该合成方法不仅具有超高的空时产率(> 850 kg m-3 day-1),而且产物比以往合成方法具有更加优越的多孔性和碳捕获能力。此外,该合成策略具有良好的普适性,可成功地应用于其它亚胺COF的制备。

图2. 通过动态亚胺交换反应快速合成亚胺连接的共价有机框架及其优越的碳捕获能力

该成果以《Dynamic Imine Exchange Reactions for Facile Synthesis of Imine-Linked Covalent Organic Frameworks》(通过动态亚胺交换反应快速合成亚胺连接的共价有机框架)为题,发表在材料科学领域2区Top期刊《Chemistry of Materials》(影响因子IF:8.6)上。汕头大学化学专业23届硕士研究生王小莲为该论文第一作者,周浩龙教授和黄晓春教授为该论文的通讯作者。

上述工作得到了国家自然科学基金、广东省省科技创新战略专项基金、广东省科学技术协会青年科技人才培育计划等项目的资助。

上述论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.147605

https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c02092

终审:黄晓春 复审:倪昊 初审:周浩龙