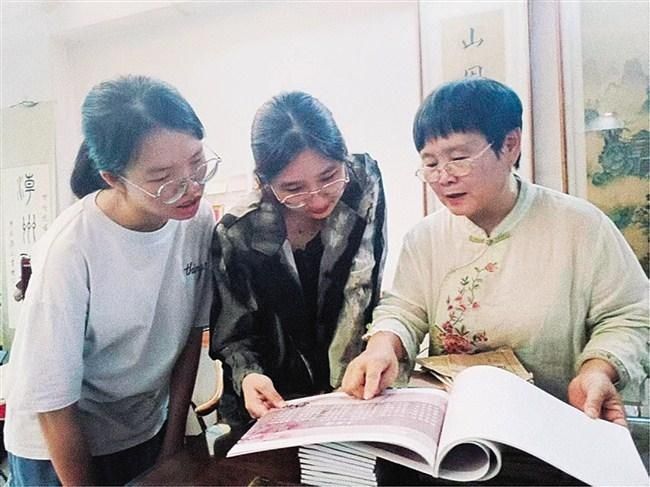

民间传唱人李崟给学生们介绍潮州歌册

学生们举办潮州歌册进校园活动

老人给调研学生们讲歌册传唱的故事

“潮州歌册是一代代潮汕女性的精神图谱,是她们口耳相传的‘人生教科书’。”在汕头大学文学院林晓娜老师看来,这种曾经鲜活渗透在潮汕民间的文化艺术正站在传承的十字路口,“若不能为其注入时代的活水,歌册恐难逃蒙尘的命运。”

在林晓娜老师的带领下,汕头大学一群起初连潮汕话都听不太懂的“00后”大学生,用近一年的时间,通过实地走访传承人和传唱人、撰写调研报告及论文、举办潮州歌册进校园活动、设计潮州歌册IP形象和文创产品等形式,不仅摸清了潮州歌册的传承困境,更为数智时代潮州歌册活态传承寻找到新的路径。

系统梳理,解码歌册“她”价值

2024年初春,项目负责人、大三学生刘雨晴和她的团队从师兄师姐的手中接过了潮州歌册研究的接力棒。而摆在他们面前的第一个挑战是巨大的文化隔阂。“团队只有一个潮汕同学,而且他对歌册完全不了解。”刘雨晴回忆道。最初的访谈进行得异常艰难,稿子写出来干瘪得只剩下“某某老师会唱歌册”这样的事实陈述,根本无法触及传承人内心的热爱与焦虑。

在林晓娜老师的点拨下,他们尝试不再将歌册仅仅视为一个研究对象,而是当作理解一群女性、一种文化的钥匙。

在系统梳理了30多部传统歌册文本后,学生们发现,其中70%的内容涉及的是女性品德教化,却并非只是简单的“三从四德”说教。《双状元英台仔全歌》中,祝英台在丈夫遇害后独自抚养子女、教导成才;《新造秦凤兰忠义亭全歌》里,秦凤兰以智慧化解家族危机……在娱乐匮乏的年代,歌册通过一个个跌宕起伏的故事,潜移默化地将为人处世之道、家族观念乃至历史知识,传递给一代代潮汕女性。

“它表面是娱乐,内核却是教化。”林晓娜老师阐释道,“歌册堪称一套体系完整的‘女性素质教育’读本,为女性开辟了一个独特的教化空间,它通过故事传递伦理道德和处世智慧,让潮汕女子在听诵、阅读中不知不觉地把其中的品德智慧加以内化。”

林老师进一步指出,这种教化并非生硬的训诫,而是如水般柔和、浸润人心的。“老一辈潮汕女性那种看似柔软、实则蕴含巨大能量的韧性,与歌册的长期熏陶密不可分。一个家族有一位明事理、有韧性的女性,往往能滋养三代人。这种外柔内刚的‘母教’力量,更是社会稳定与文明传承的基石。”

大胆创新,探寻传承新模式

正是对潮州歌册所承载的深层文化价值的理解,让大学生们的实践活动有了灵魂。他们意识到,活化歌册不仅仅是保护一种说唱艺术,更是要传承一种跨越时空的潮汕女性智慧。

为了给古老歌册注入当代活力,让其获得活态传承,该团队根据田野调查所获得的第一手资料进行研究分析,创新性地在论文《数智时代潮州歌册活态传承路径创新研究》中提出“创意型传承”的新模式。

项目团队敏锐地注意到了社交平台上,账号“陈树敏”在保持传统歌册内容稳定输出的同时,能适当融入现代生活话题,使账号保持活跃度与用户黏性,其由丈夫陈彦宏负责现代化编创、妻子陈树敏专注传统演唱的团队化模式在短视频平台取得了亮眼数据,这与项目团队在调研中发现的多数传承人“单打独斗”、身兼数职的困境形成了鲜明对比。

“我们提出要培育‘创意型传承人’,组建包含编创、演唱、运营的多元化团队。”刘雨晴说。在团队协作机制下,创意型人才可专注于潮州歌册的内容创新与艺术创作,表演型人才则着力提升线上、线下的舞台表现力与演唱技艺,运营型人才则重点负责传播渠道拓展与个性化的品牌建设,而商务型人才则专注于文旅项目对接、教学资源开发等市场化运作。这种专业化分工模式使传承人得以从繁重的综合性工作中解放出来,将主要精力集中于核心技艺的传授与艺术质量的把控,既确保了潮州歌册的传承品质,又显著提升了整体传承效率,最终形成传统技艺保护与创新发展相互促进的良性循环。

青春赋能,助力歌册教与学

项目调研的尾声,恰逢AI技术爆发的时代浪潮到来。学生们意识到这是打破歌册传播壁垒的新机遇。“但让传承人自己学用AI有困难,我们大学生可以成为桥梁。”项目团队的新设想是,利用AI技术为传承人的演唱制作符合短视频传播规律的内容,从而触达更广泛的Z世代群体。这一构想也已作为新的研究方向,传递给了下一届接力的学弟学妹。

值得一提的是,项目团队对于传承人的帮助已不只停留在理论设想,而是真切地走进了传承现场。在与潮州歌册传承人李崟老师的持续互动中,团队见证了她从犹豫到自信的蜕变。

“最初,李老师对走进高校课堂开展教学是有所顾虑的,”刘雨晴回忆道,“但自从我们邀请她来汕大举办专场教学后,她的心态和行动都发生了显著变化。”那次校园活动成为一个关键的转折点,李崟老师逐渐从一位专注于舞台表演的民间传唱人,转向愿意并擅长开展教学传播的“授渔者”。

项目团队不仅鼓励李崟老师迈出第一步,更在实操层面给予她支持,“我们协助她运营自媒体账号,分析观众数据,探讨如何用年轻人喜欢的方式呈现歌册内容。”这些实实在在的助力,让李崟老师的传承之路越走越宽。如今,她不仅定期在潮州古城的饶宗颐博物馆演出,成为当地独具特色的文旅品牌活动,还主动接洽各类教学和体验活动,将歌册艺术带入更广阔的空间。

擦亮名牌,树立文化新名片

回顾过去一年,从最初的文化隔阂到深度的情感认同,刘雨晴觉得这个项目的意义早已超越了学业要求,“它让我重新理解了我的母辈是如何平衡家庭与事业,也开始思考自己将成为怎样的女性。歌册里的那种坚韧和智慧有很强的现代指导价值,这张潮汕文化的名牌,值得被重新看见!”

林晓娜老师则表达了她更长远的期待:“我们的目标不仅是保护一个非遗项目,更是要激活一个文化符号,树立一张文化名片。未来,希望当人们提到潮汕,不仅能想到牛肉丸和工夫茶,还能联想到潮州歌册,联想到歌册所代表的坚韧、聪慧、重视教育与家庭的女性力量与人文精神。”

据了解,在汕头大学文学院妇女研究中心和汕头大学数字人文与新文科建设基地的支持下,林晓娜老师先后指导四届大学生开展聚焦潮州歌册的大学生创业创新项目(简称“大创项目”)。目前他们正在进行的大学生项目还有省级大创项目《歌册芳华,数绘她颜——3D建模与AI数字化赋能潮州歌册科普网站开发和公共传播》和校级大创项目《“潮”韵跃屏——Z世代视域下潮州歌册的再创作与文创开发》。

那本曾被煤油灯照亮的潮州歌册,如今正被数字时代的屏幕点亮。大学生们也正在接力,用年轻的方式为这些沉寂已久的潮汕“女歌”发声,让其中蕴含的关于坚韧、智慧与爱的“她力量”,继续流淌在当代生活的血脉中。

链接:https://strbmob.dahuawang.com/qnbmob/content/202509/29/c182729.html

网站地图

网站地图