为迎接建党100周年,弘毅书院推出与信仰对话栏目,旨在通过分享学生身边的老师及学生的先进事迹,在学生中树立自强自立的榜样,以身边人、身边事激励更多的书院学子向先进学习,擦亮初心、践行使命,营造“发现榜样、树立榜样、学习榜样、超越榜样”的良好书院氛围,进一步培育和践行社会主义核心价值观,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

近期,书院师生有幸采访了89岁高龄的汕头大学原工艺美术系副主任、副教授林龙华老师。

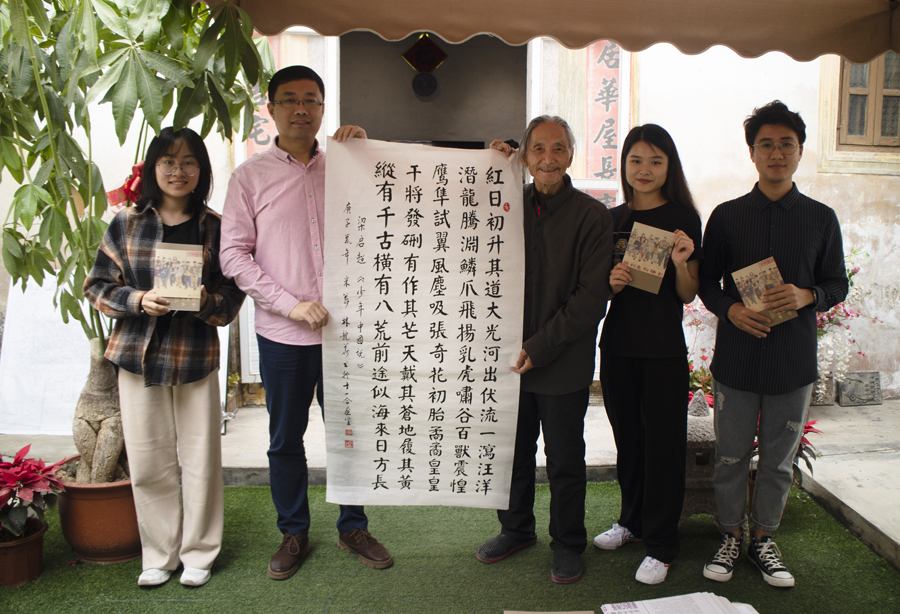

“红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋……”走进游人熙攘的汕头市十一合村,一座小院隐藏在片片特色墙绘之中,89岁的林龙华站在书画室里,一字一句地念起了《少年中国说》。

从幼年接触红色革命开始,服务人民便成了这位老党员坚守的初心和使命。从青年走上讲台开始,传道授业便成为了这位老教师不变的信仰与追求。

红色基因 :“我在‘小延安’成长”

父亲的言行给林龙华带来了很大的影响,除了艺术还有一抹红色基因深烙在了林龙华身上。在林龙华的印象中,父亲与红色革命密不可分。林鹏年曾在广州农民运动讲习所南边的华侨运动讲习所学习过,他身边的亲友同学也多是共产党员。“你们知道罗明吗?那是我父亲最好的同学,也是他的发小,那是我从小叫阿伯的人啊!”林龙华饮下一口茶,骄傲地说。(注:1931年后,罗明任中共闽粤赣特委组织部长、福建省委代理书记,因拥护和贯彻毛泽东关于开展游击战争的战略方针,1933年,他作为“罗明路线”的代表遭到了王明“左倾冒险主义”的错误批判。)

1941年,闽粤赣边区中共革命活动的指挥中心中共南方工作委员会在林龙华的家乡大埔角村设立,在国共合作共同抗日期间进行着复杂微妙的斗争,“小延安”的称号从此落在这个客家小村上。经历过胜利躲过国军清剿的“方成事件”,林龙华接触并参与制作木刻、石膏浮雕等红色革命宣传品,在爱党、爱国、爱人民的红色革命的斗争浸润中成长。

教书育人:“老师,就是要培养最棒最棒的接班人”

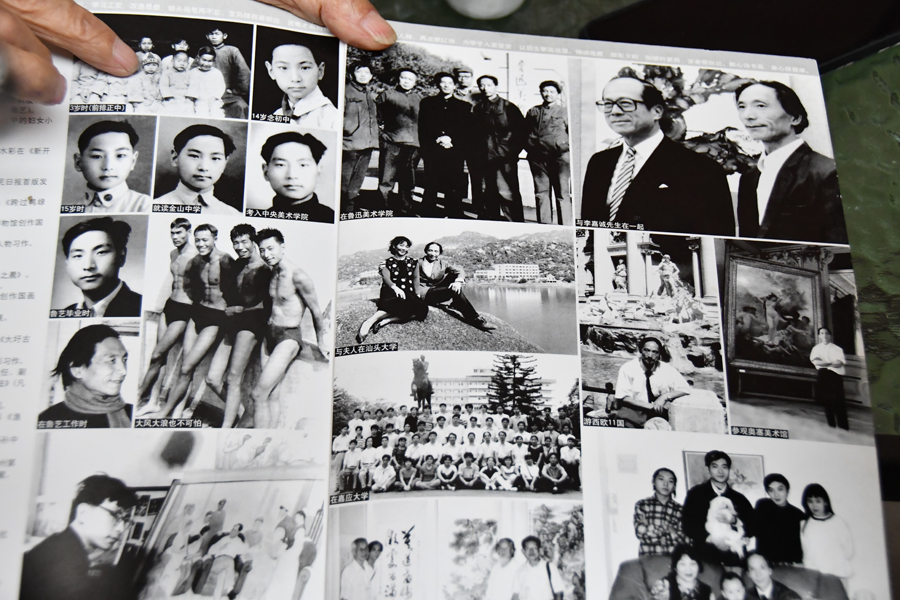

慢慢成长,1951年,林龙华以优异的成绩考入中央美院及东北鲁迅文艺学院美术部。

在鲁艺这个为培养抗战文艺干部和文艺工作者而创办的革命大家庭里,19岁的林龙华作为班上年纪最小的学生,在团结一致的求学氛围里一步步提高自己的绘画技巧与思想水平。

毕业后,性格谦和的林龙华被安排留校任教,将自身的绘画根基与先进思想授予学生。此后三十年,林龙华将大好年华付予鲁艺三尺讲台,直至1985年调至汕头大学,1992年退休,此时桃李已满天下。

“要教学生一杯茶,你就得有一壶茶;学生成长为茶壶了,当老师的就得有一桶水去灌入壶中。”林龙华认为老师自身储备深厚的修养,才能为学生提供准确有效的指导,而不是“如万金油一般,不痛不痒”。66年的教学生涯里,林龙华一直坚守着培育人才的教师初心,在提升自己的同时探索着教书育人的最佳方式。

“老师,最重要的价值就是培养最棒最棒的接班人啊!”林龙华站在亲手写下的书法作品《少年中国说》旁,笑着举起了大拇指。

奉献社会:“为人民服务一直是我的初心”

林龙华将美术教学当成自己的终身事业。退出老年大学的教学后,在汕大百合园教工活动室创办了雅逸创研室,面向有美术兴趣的人授课。“有教无类”吸收零基础的老年人和美术教师齐聚雅逸创研室,在其乐融融的氛围里,大家交流自己的画作,互指不足。

对于社会,林龙华的付出不止于美术领域。周末空闲之际,他常常骑上自行车到书店“搜罗”一番,买上许多好书回家。家中的书越积越多,除了捐赠一些给书房画室等机构外,林龙华在自家楼下附近租下一间小屋,摆放各类书籍,再亲自写上“百合书屋”四字挂在门口,一间闹市里的小书屋便免费开放给周围的居民了。

现在他又成为十一合的荣誉村民。“松菊开三径,书画醉一堂”,林龙华这样形容十一合村与他的小屋。随着乡村墙绘的一步步发展,十一合村日渐成为了汕头市民打卡旅游的“网红村”,这其中就有他一份推动协助的功劳。

从免费传授美术课,到免费开放书屋,再到推动乡村建设,林龙华始终走在服务社会的前列,对教育事业和社会的付出是林龙华身为一名老党员、老教师的初心。

“我的初心和使命就是‘为人民服务’。为什么我现在快九十岁了还状态这么好,就是因为我有一个好的心态和追求!”这是林龙华一生的使命和追求。

89岁的老人与我们讲述了三个小时,看得出老人为此次访谈提前做了很多准备工作。直到现在,每每回想起老人讲述入党的经历以及对年轻人的寄语,老人那激动的神情以及那无比期盼的眼神依旧清晰地浮现在我们的眼前。虽然已经退休多年,但老人心里还是装着汕大,装着对汕大未来发展的殷切期望。

本次的访谈与其说是聆听了一段精彩激昂的青春故事,倒不如说是接受了一次触及灵魂深处的党课,特别是对年轻党员关于坚定共产主义信仰的一次党性教育。而让我们一直在思考的是,老人始终把组织安排给他的工作、任务,从心底里看作是党对他的信任和考验,并且骄傲、自豪地说:“我是一名中国共产党党员!”

文 刘铭勤 叶露露 王风奇 图 叶露露 邝国臣 责编 吴斌

网站地图

网站地图