近日,汕头大学化学化工学院(碳中和未来技术学院)李明德教授团队在“AIE纳米颗粒相转变”研究领域取得新进展。相关研究成果以“In-Situ Versatile Characterization and Manipulation toward Amorphous-to-Crystalline Phase Transition Via Nanoparticles Strategy for Organic Luminescent Materials and Its Applications”为题发表在化工、材料领域知名期刊《Chemical Engineering Journal》(影响因子16.744)上。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.141828

具体成果介绍

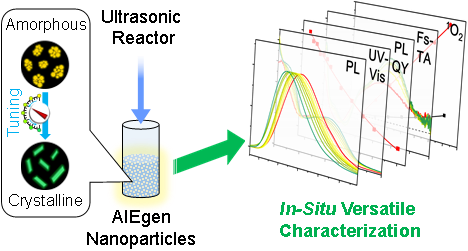

具有“聚集诱导发光”(Aggregation-induced Emission, AIE)性质的材料在溶液中不发光,而聚集态下则能够发射明亮的荧光,展现出巨大的应用优势。AIE材料的光学性质与其聚集体的相态密切相关。许多AIE材料在无定型相与晶体相的发光颜色或亮度有很大差别。聚集体的相态依赖性性质能够实现丰富的控制效果,可用于构建对外部热、机械或有机蒸汽刺激产生响应的新型智能材料,极具研究价值与应用前景。然而目前对AIE材料无定型-晶体相转变的原位监测的方法还存在监测困难、监测窗口短等限制。

李明德教授团队使用超声微反应器(墨格微流科技 umFlow D11型)制备了均匀分散的AIE分子四-(4-二乙氨基苯基)乙烯(ETTDA)的纳米颗粒(NPs)悬浮液,并以此为研究模型,进一步探索了AIE材料无定型-晶体相转变的相转变机理以及调控方法。ETTDA的无定型-晶体相转变过程可通过控制悬浮液温度、纳米颗粒浓度、纳米颗粒粒径、外加电磁搅拌的速率以及加入电解质或表面活性剂等手段调控。由于NPs悬浮液透光良好、NPs的相转变过程易于调控,因此非常适合用于对有机固体光功能材料的无定型-晶体相转变过程中光物理与光化学性质的演化进行原位表征、监测。该策略具有普适性,也适用其他AIE材料纳米颗粒无定型-晶体相转变过程的检测和调控。因此可利用单组份分子,调控无定形-晶体相转变过程,实现发光波长的连续可调,可应用于新型显示和防伪材料中。

该论文第一作者为汕头大学博士研究生陈文斌,通讯作者为李明德教授,合作者包括化学与精细化工广东省实验室、墨格微流科技董正亚研究员、汕头大学张和凤教授、党丽教授。该工作得到国家自然科学基金、广东省高校创新团队项目、广东高校省级重点平台粤港澳联合实验室以及广东省自然科学基金的资助。

(最后排左二为第一作者陈文斌博士)

终审 | 鲁福身 复审 | 倪昊 初审 | 李明德