近日,汕头大学化学化工学院(碳中和未来技术学院)的胡良胜副教授和佟庆笑教授团队在“Fe离子助催化水氧化”研究方面取得新进展。相关研究成果以“Remarkably boosted water oxidation activity and dynamic stability at large-current–density of Ni(OH)2 nanosheet arrays by Fe ion association and underlying mechanism” 为题发表在国际知名期刊《Chemical Engineering Journal》(影响因子15.1)上。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.147155

实验成果

电催化分解水是绿色可持续的产氢途径,但其阳极析氧反应(OER)动力学缓慢,是限制电解水效率的主要因素。考虑到成本和活性等因素,NiFe基材料是目前开发的OER活性较优的过渡金属基催化剂,但其稳定性仍无法满足工业化大电流密度测试的要求。尽管一些研究工作致力于运用超声剥离、阳离子空位调控和原位间歇性还原等策略提高其稳定性,还是无法解决相分离和金属位点溶解等问题,难以实现大电流密度下长时间稳定运行。因此,开发简便、有效且切合实际的策略提高NiFe材料的OER活性兼具良好稳定性,对于其实现工业化的应用具有重要意义。除了设计和合成催化剂,研究表明碱性溶液中添加Fe离子可以大幅提高Ni基催化剂的OER活性,但目前相关机制尚不明确。

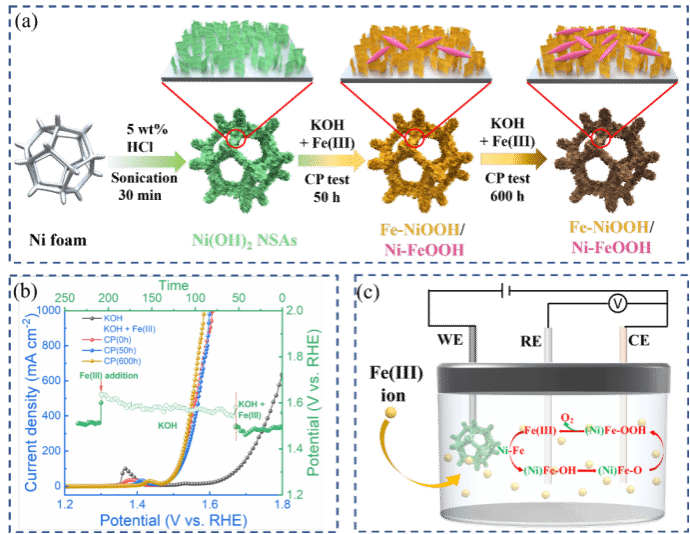

图1. Ni(OH)2电极上Fe(III)催化的机制示意图。

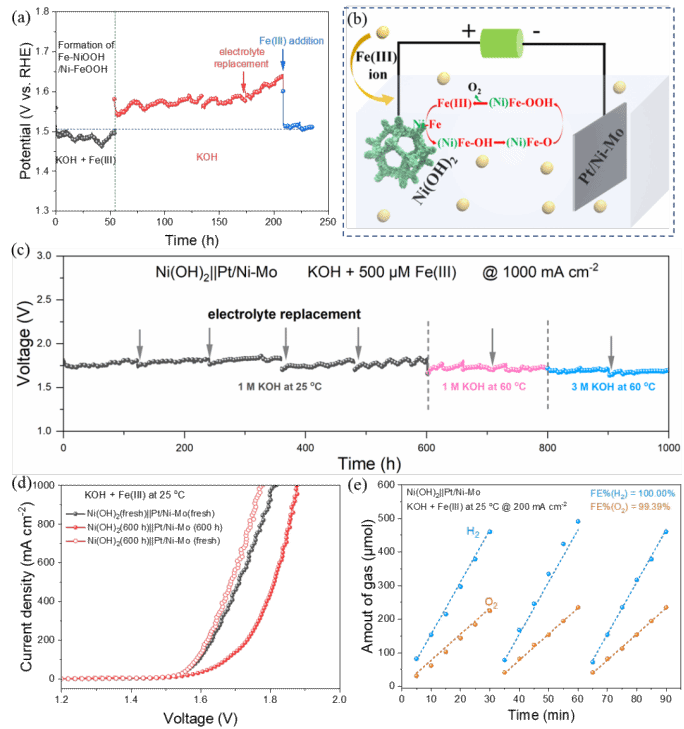

该工作以Ni(OH)2纳米片阵列为工作电极,碱性溶液中加入Fe离子提高了Ni(OH)2电极的OER活性和动态稳定性。通过系统研究,证实Fe(III)作为动态的催化活性位点,实现了水氧化活性和动态稳定性的同步提升(图1)。在KOH + Fe(III)溶液中, Ni(OH)2电极的OER反应起始电位比在KOH中降低了150 mV,100 mA cm-2处的过电位下降了152 mV(图1b)。在长时间的测试过程中,Ni(OH)2表面会原位形成Fe-NiOOH/Ni-FeOOH异质界面(图1a),为了确定该异质界面和Fe(III)何者为OER活性提升的主导因素,进行了如下控制实验探究:将Ni(OH)2电极置于KOH + Fe(III)溶液进行50 h CP测试以形成Fe-NiOOH/Ni-FeOOH异质界面,而后将其置于KOH溶液中测试,一段时间后再往KOH溶液中加入Fe(III)继续测试,观察这些过程中电极活性和稳定性的变化。结果表明,Ni(OH)2电极在KOH + Fe(III)溶液中测试时活性维持在稳定水平,将含Fe-NiOOH/Ni-FeOOH异质界面的Ni(OH)2电极置于KOH中测试时,其活性发生明显衰减,而再次加入Fe(III)之后活性立即恢复到一开始含Fe(III)溶液中的水平(图2a),以此证明了Fe-NiOOH/Ni-FeOOH异质界面不是促使OER活性提升的主要因素,Fe(III)是促进OER活性的主导因素,且Fe(III)存在有利于维持体系稳定性。结合电化学和其他表征分析,揭示了Fe(III)在碱性溶液体系中通过Fe3+ → (Ni)Fex+ → (Ni)Fe-OH → (Ni)Fe-O → (Ni)Fe-OOH → Fe3+的反应中间体循环转化实现催化作用(图1c)。基于此,将Ni(OH)2作为阳极,已报道的HER活性较好的Pt/Ni-Mo催化剂作为阴极组成全解水体系,在Fe(III)催化下,该全解水体系能在不同的KOH浓度(1和 3 M)和温度(25和60 ℃)溶液体系中,工业级电流密度下(1000 mA cm-2)稳定运行1000 h(图2b-2d),且HER和OER的法拉第效率都接近100%(图2e)。该工作为设计和构建高效稳定的可工业化全解水体系提供了一种全新的思路,即可通过调控溶液环境实现催化位点的循环而提高体系活性和稳定性。

图2. Fe(III)催化下构建工业级电流密度的全解水体系。

该论文第一作者为2021级博士研究生黄赞玲,通讯作者为胡良胜副教授、佟庆笑教授。该工作得到广东省省科技创新战略专项基金和2019广东省高等学校珠江学者岗位计划项目的资助。

终审:鲁福身 复审:倪昊 初审:胡良胜 佟庆笑