近日,化学化工学院党丽教授、李明德教授团队在“基于分子间电荷转移策略构建高分子基有机室温磷光材料”领域取得重要进展,相关研究成果以“Efficient intersystem crossing and tunable ultralong organic room-temperature phosphorescence via doping polyvinylpyrrolidone with polyaromatic hydrocarbons”为题发表在化学领域顶刊Nature Communications(影响因子16.6)。

论文链接

https://doi.org/10.1038/s41467-024-48913-x

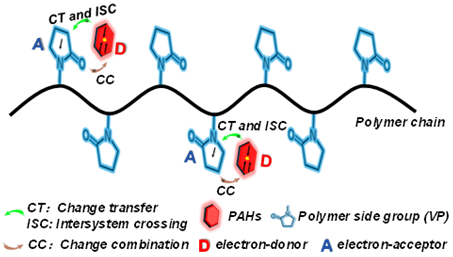

TOC:

有机室温磷光材料(ORTP)因其发光时间长,在信息存储和加密、先进防伪、传感、光电二极管以及生物成像和诊断等领域备受关注。众所周知,要实现良好的磷光效果有两个要求:一是提高系间窜越(ISC)速率;二是提高有机分子三重激子的稳定性。在以往的文献中,研究者通常采用结晶工程、H-聚集、金属有机框架、与卤素键结合等策略来获得有机室温磷光材料。这些策略往往存在材料制备时间长,复杂的合成步骤和效率不高等不足,因此给有机室温磷光材料的设计和制备带来了诸多不便。

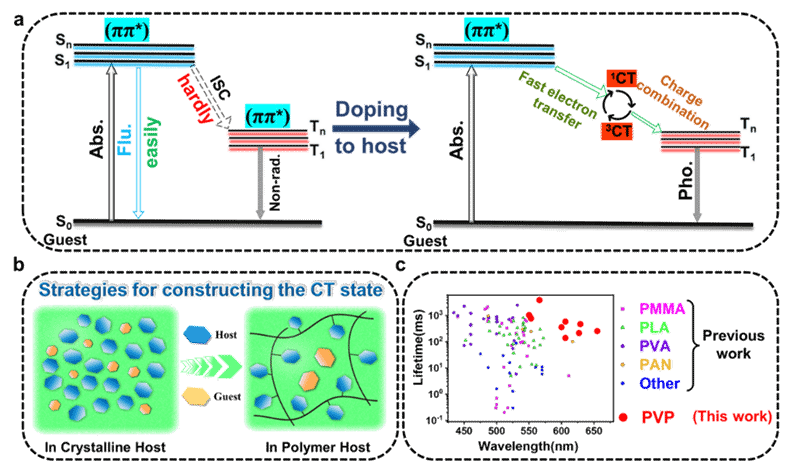

在团队前期研究工作(J. Phys. Chem. Lett. 2023, 14, 6927−6934)的基础上,本工作创新性地提出以高分子聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为主体——电子受体,不同共轭程度的芳香稠环(PAHs)作为客体——电子给体,通过简单的主客体掺杂策略,实现了高效超长高分子基有机室温磷光材料的制备,有望显著提升有机室温磷光材料的优化设计和大规模制备流程。

图1.聚合物基ORTP材料的设计理念

研究发现,通过在PVP中掺杂不同的PAHs,可以便捷实现从绿光到近红外的磷光发射,寿命从139 ms到3850 ms的。从光谱学和计算研究来看,这种优异的有机室温磷光材料特性归因于分子间电荷转移(从PAHs到PVP的侧基),这为促进PAHs的ISC过程开辟了新的途径,从而诱导PAHs激发三重态的发射。此外,这些聚合物基ORTP材料还具有优异的光激活特性,因此可用作可编程标签,实现荧光-磷光双重高级防伪功能。

本工作首次提出基于分子间电荷转移策略用于构建高性能高分子基有机室温磷光材料,通过理论计算和超快光谱研究揭示了分子间电荷转移对材料设计的关键作用,为高性能高分子基室温磷光材料的优化设计和大规模制备提供了全新思路,在先进加密和防伪,3D打印和可编程标签等领域具有潜在应用价值。

本工作主要由2020级硕士研究生杨广鑫同学完成,党丽教授和李明德教授为共同通讯作者。本工作得到了国家自然科学基金、广东省高校重点平台-粤港澳联合实验室、广东省自然科学基金和汕头大学科研启动基金的资助。

终审:鲁福身 复审:倪昊 初审:党丽 李明德