近日,汕头大学化学化工学院(碳中和未来技术学院)詹顺泽副教授团队在“羧酸铜(I)富勒烯配合物”研究领域取得新进展。相关研究成果以“2D coordination sheets based on tetranuclear cuprofullerene pentafluorobenzoate and their electronic properties”为题发表在著名无机化学期刊Inorganic Chemistry Frontiers上。

论文链接:https://doi.org/10.1039/D2QI02641D

成果简介

C60分子是一种最常见的富勒烯分子,其球形分子表面含有30个C=C键,更容易通过多种η2-方式与过渡金属配位,形成外连金属富勒烯(Exohedral metallofullerenes,ExMEs)配合物。然而,目前报道的ExMEs大多数属于离散型分子配合物,而对外连金属富勒烯配位聚合物的研究较为缺乏,其制备合成具有一定的挑战性。

詹顺泽课题组将溶剂热合成方法引入到富勒烯配合物的合成中,在前期系列羧酸高核配合物(J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 5943; Chem. Commun., 2022, 58, 5470)、唑类配位聚合物(Sci. China Mate., 2021, 64,1563;Inorg. Chem., 2022, 61, 10624)的基础上,合成制备了两例二维层状五氟苯甲酸铜富勒烯配位聚合物(图1),并对它们的晶体结构和电子结构进行了深入研究。

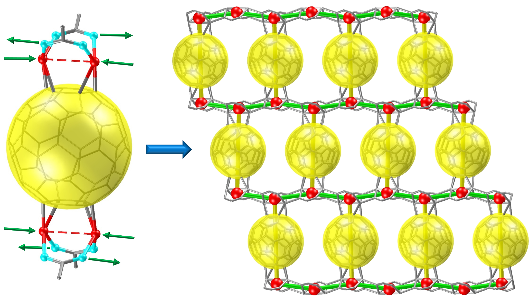

图1 由四核羧酸铜(I)富勒烯配位单元(左)间通过Cu(I)···O弱形成二维层状聚合物示意图

(忽略五氟苯基,颜色代码:红色、Cu;青色、O;灰色、C)

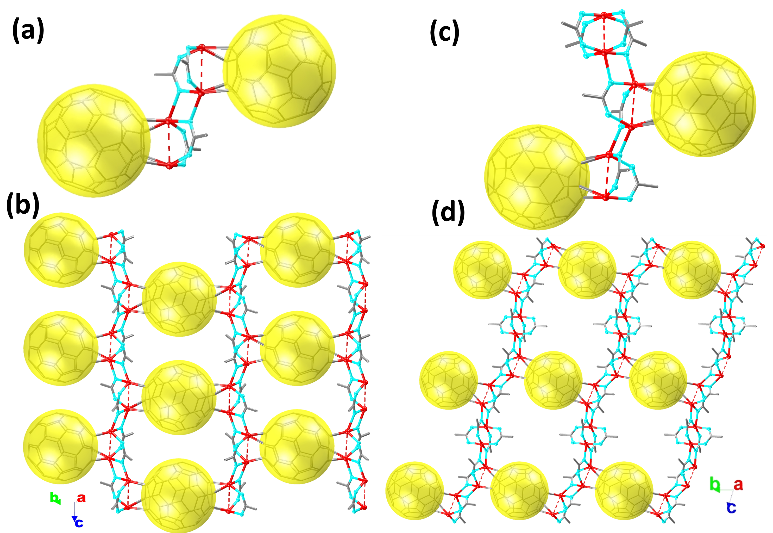

在这两种配合物中,C60分子通过两对相反C=C与Cu2(COO)2单元中的Cu(I)以μ2-η2:η2方式配位,形成一种四核羧酸铜(I)富勒烯配位单元(图1)。这些配位单元通过Cu(I)-O弱配位作用形成了二维格子状聚合物(图1)。通过溶剂的微妙调控,配合物1为纯低价铜(I)配合物(图2ab),而配合物2中则包含有paddle-wheel状的Cu2(COO)4单元,从而形成一种Cu(I/II)混价配合物(图2cd)。

图2 配合物1(a-b)和2(c-d)结构单元之间的连接方式以及二维层状结构

(忽略五氟苯基,颜色代码:红色、Cu;青色、O;灰色、C)

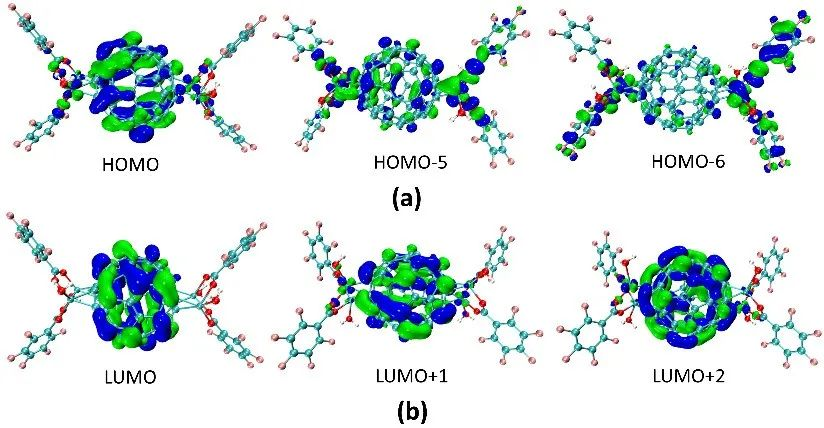

该两种配合物在可见光区呈现出强而宽的吸收带。密度泛函理论(DFT)计算表明它们分别具有0.95 eV和0.86 eV窄带间接带隙特性。通过对四核五氟苯甲酸铜(I)富勒烯单元模型的分子轨道计算发现,Cu(I)原子的3d轨道和C60分子的C原子的2p轨道对其高占据分子轨道(HOMO)贡献较大,而C60分子的C原子2p轨道对其低空轨道(LUMO)贡献较大(图3),这与价带理论计算的能带结构组成基本一致,表明这类配合物材料可能在半导体材料方面具有一定的应用前景。

图3 四核五氟苯甲酸铜(I)富勒烯单元的部分前线分子轨道图

本工作显示了球形C60分子在构建聚合物材料甚至金属-有机框架(MOF)材料方面的潜在能力,为构建基于外连金属富勒烯(ExMFs)的功能配位聚合物材料提供了有效策略,有望拓展铜(I)富勒烯配合物作为半导体材料的研究范围。

本论文主要由硕士生刘雨丽同学完成。本工作得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金的资助。党丽教授课题组在理论计算方面给予了大力支持。

终审 | 鲁福身 复审 | 倪昊 初审 | 詹顺泽